注意すべき点が明らかに!

【 技術士 二次試験対策 】

絶賛、復元論文添削中

最近、ありがたいことに復元論文の添削依頼が殺到しています。応援する気持ちで添削するのですが、甘く採点しても仕方がありません。気が付いたことを遠慮なく書くことが、投稿者にとって有益だと思い、辛辣に採点しています(自分でも厳しめだと思います)。

そんな中でも、それぞれの論文にはキラリと光るセンテンスが潜んでおり、私自身もものすごく勉強になります。そんな、センテンスを紹介したいのですが、残念なことに恥ずかしがり屋さんが多く、投稿ができないので歯がゆいです。

しかし、論文そのものは紹介できなくても、添削させていただいて、気づいた点を皆様にお伝えできることに気が付きました。そんなことに今さら気が付くなんて、我ながらアホっぽいです。それぞれミスやクセは多岐にわたるものの、共通して発生しがちなミスに気が付きました。

気が付いたというより、むしろ再確認したですかね。実は、筆記試験前に口を酸っぱくして注意喚起したことが、やはり復元論文にも表れていました…来年度は、毎回注意した方がよさそうです。ブログを開始するお決まり文句にでもしましょうかね!?

受験生が震撼する恐怖のミス

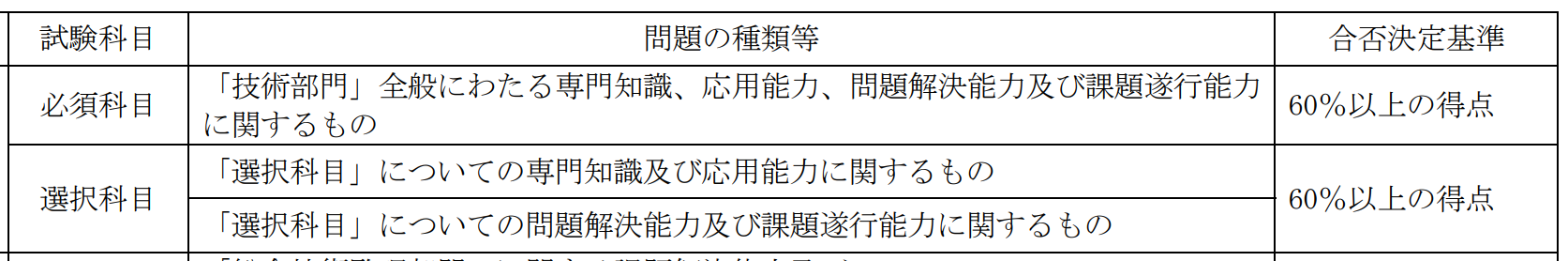

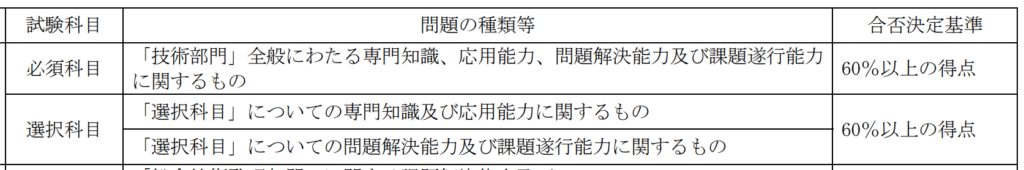

早速ですが、多くの人がはまるそのミスをご紹介します。それは、選択科目に潜んでいる例のヤツです。そう!「「選択科目」についての専門知識及び応用能力に関するもの」、「「選択科目」についての問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの」という合否決定基準です。

何を今さらというなかれ。ここで重要なのは「選択科目」についてのという部分です。そうです、選択科目に関する記述が合否の分かれ目なのです。これは、これまで何度も注意してきたことですが、やはりというべきか、強く意識しないと防げないのですかね…

選択科目といっても、選択科目Ⅱー1,Ⅱー2はこの合否決定基準を強く意識しなくても、問題を解けば勝手に選択科目についての解答になります。当たり前ですよね。選択科目に関する問いになっているのですから、その答えも必然的に選択科目に関する解答になるからです。

よって、鬼門は選択科目Ⅲです。こいつが厄介なのです。なぜかというと、必須科目Ⅰに出てきてもおかしくない問題なので、ついつい必須科目Ⅰの調子で書いてしまうのです。まさに、罠ですよ。小賢しい出題をしてくるものです。

この罠をかいくぐり、ゴリゴリの専門知識を答案用紙に書き連ねる必要があります。これを強く意識しないと、必須科目と同じような内容になってしまいあと一歩のところで辛酸をなめた受験生を多く見てきています。まさに、合否の分水嶺といえる選択科目Ⅲです。

選択科目Ⅲを今すぐチェック!!

みんな~選択科目Ⅲの復元論文持って集合でーす。さあ、手元の論文を上から見ていきますよ。まずは課題です。「まずは」なんてお気軽に言いましたが、実は専門知識が抜け落ちてしまうのは、何を隠そうこの課題が最も多いのです。

課題で専門知識をお披露目sるのは、結構難儀です。課題に思っていることで、専門知識をお披露目するなんて言うのは、強い意志を持っていないとかすりしないといったことになります。課題のパラグラフでは強引に専門分野に絡めていくという強引さが必要になります。

どうです。みなさんの論文は専門分野に関する記述がありますか。最後の最後の結論(課題)部分でも構いません。どこかに専門的な記述がありますか。無いとなると、評価されない(得点できない)ことを覚悟しなければなりません。

課題は3つありますから、一つくらいはなくても許容範囲ですけど、一つもないとなると黄色信号です。でも、諦める必要はありません。挽回のチャンスはあります。そうです。もっとも専門知識をお披露目しやすい、解決策があるではありませんか。

課題で専門性が発揮できなかった場合でも、解決策でモリモリの専門知識をお披露目できていれば問題なしです。この解決策で専門性に欠けているようですと、残念ながら…という結果になります。もちろん、新たな懸念事項もあるので、ギリギリ行ける可能性もありますが、新たな懸念事項も課題同様、専門知識をお披露目することが難しいパートです。

しかーし、まだまだ諦めてはいけません。仮に選択科目ⅢがB評価でも、選択科目Ⅱー1、Ⅱー2でカバーできていれば合格の目は残されています。総力戦で合格を勝ち取ればよいだけです。不安なあなたは、論文投稿をお待ちしております。