令和8年度国土交通省予算概算要求概要

【 技術士 二次試験対策 】

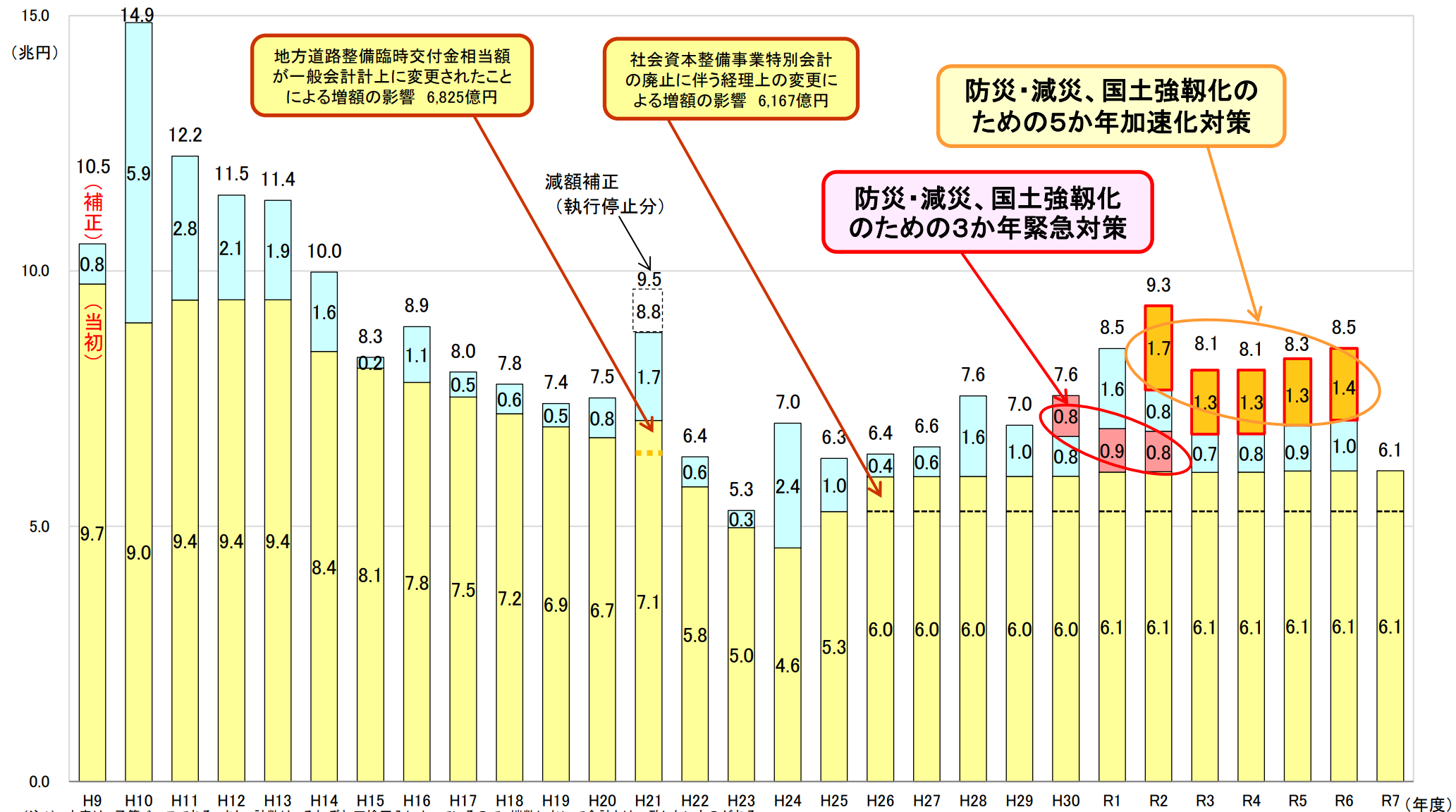

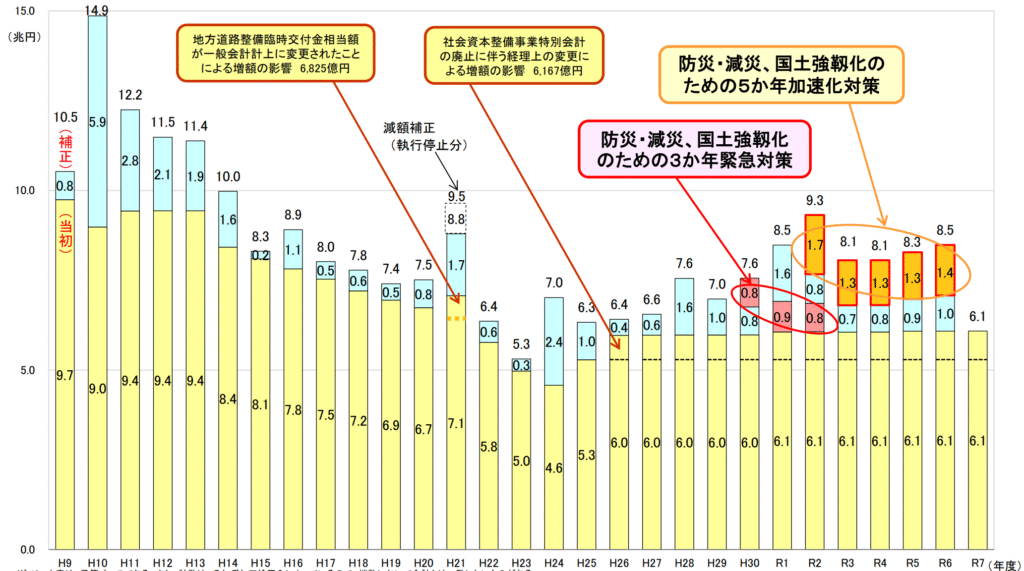

公共事業関係費の推移

早いものです。もう、予算要求の時期を迎えています。まだ、要求の段階ですから、これから色々査定されるのでしょうが、国の政策の方向性を掴むだけなら、要求内容でも十分な情報と言えます。まずは、公共事業でどれだけの予算枠があるのか見ていきましょう。

ここ10年の当初予算は、6兆円となっています。30年前は9兆円を超える当初予算が組まれていたんですね。今や2/3程度しかないので、「限られた予算で効果的に事業を進める必要がある」という国の主張もうなずけます。

ここ最近では、防災・減災・国土強靭化のための予算が重点化されています。防災・減災・国土強靭化のための5か年加速化対策は終わり、2025年6月6日に閣議決定された「第1次国土強靭化実施中期計画」に基づく実施(これも5か年)に変わっていくのでしょう。

令和7年度の一般公共事業費 の要求額は6兆2,319億円であったのに対し、令和8年度は 6兆2,403億円となっています。84億円増額要求となっています。おそらくは、例年通りの6.1兆円規模に査定されていくのでしょうが…

令和8年度予算概算要求の基本方針

技術士の試験対策に直結するその予算要求の中身ですが、具体的に見ていく前にアウトラインを把握した方が効率的に理解できるでしょう。そのアウトラインとなる基本方針で特に注目すべき箇所をは以下の内容です。

能登半島地震からの復旧・復興に全力を尽くすとともに、埼玉県八潮市の道路陥没事故等を踏まえたインフラ老朽化対策の加速化等、防災・減災、国土強靱化の着実な推進、交通の安全・安心の確保、海上保安能力の強化等により、国民の生命・財産・暮らしを守り抜く必要がある。また、持続的な経済成長に向けて、成長分野への国内投資の持続的な拡大、賃上げにつながる人への投資、生産性の向上等に寄与する戦略的な社会資本整備、インフラシステム海外展開、観光立国や物流革新に向けた取組、DX・GX を推進する。加えて、地方創生 2.0 や国土計画の実現に資する地域活性化やまちづくりの推進、「交通空白」の解消等に向けた地域交通のリ・デザインの全面展開等に取り組む必要がある。

冒頭の復旧・復興は当然のこととして、インフラ老朽化対策これが防災対策を抑え記述されていることに注目すべきです。令和6年度の必須科目はこのテーマに大注目していましたが、実際は持続可能な建設業と経済成長になりましたので、令和7年度こそ満を持しての登場ですかね。

そのほかにも、生産性の向上、DX・GX、地方活性化、地域交通といったキーワードがきな臭いですね。まあ、このような取り組みは、これまでも何度も登場していますから、これらに関連した取り組み、制度、計画などの知識を広げていくと良いでしょう。

今は、これらの知識を体系的に整理したうえで、理解(勉強)を進めることが得策です。論文のスキルは、試験直前でも身につけることができますが、技術の習得はそれなりに時間がかかります。今から少しずつ、試験を意識した知見の拡大を図りましょう。

また、予算編成の柱も以下のとおり示されていますが、これらは前年度の内容がそのまま引き継がれています。課題や解決策を提案するときは、この3本柱を意識すると得点をゲットしやすくなります。

- 国民の安全・安心の確保

- 持続的な経済成長の実現

- 個性をいかした地域づくりと持続可能で活力ある国づくり

これらを踏まえ、先に述べたとおり知識の体系化が重要となりますので、知識と政策の紐づけをロジックツリーなどにより整理すると良いでしょう。

3本柱を実現するための取組み

予算要求は、これらの3本柱を軸に編成されています。それぞれ、注目される取り組みを見ていきましょう。

国民の安全・安心の確保

安全・安心といえば、防災対策です。さらに、今年度注目すべき取り組みが目白押しです。まずは、先にも登場しました「第1次国土強靱化実施中期計画」です。この計画で示されている特に推進が必要となる施策が重要です。

- 流域治水対策:線状降水帯・台風等の予測精度の向上

- 道路ネットワークの機能強化対策:進行するインフラ老朽化への対応

- TEC-FORCE等に係る機能強化:i-Construction2.0の推進

下水道分野や河川、砂防及び海岸・海洋を選択する受験生は、流域治水の加速化・深化に向けた施策のベストミックスと流域総合水管理の推進をしっかりと理解しましょう。

さらに、前述のとおり大注目は、埼玉県八潮市の道路陥没事故等を踏まえたインフラ老朽化対策等による予防保全型のインフラメンテナンスの実現です。項目に「埼玉県八潮市の道路陥没事故等を踏まえた」とあるように、同様の事故の発生を未然に防ぐために国は本気を出しています。

持続的な経済成長の実現

経済成長は令和6年度の必須科目Ⅰに出題されたので、もうOKというわけにはいきません。引き続き重要なトピックであることは変わりありません。切り口を変えれば、いくらでも問題にすることはできます。

ストック効果を重視した社会資本整備は当然進めるべきものであります。そんな中で、私が注目するのは、私の大好きなGXです。先日、地球温暖化対策の必要性を述べたところですが(過去記事はコチラ)、GXを進めるうえでキーとなるのが、グリーンインフラと交通分野の取り組みです。

グリーンインフラはもうはや言わずもがなですが、交通分野は自動車だけでなくカーボンニュートラルポートや鉄道分野など様々なセクターで取り組みが進められています。さらに言えば、これらをマネジメントするCEMS(地域エネルギーマネジメントシステム)なども理解しておくと立体的に知識が広がります。

あとは、DXシリーズはぜひとも知識としては備えておきたい内容です。何を進めるにしても、デジタル技術なしでは何もできないのが現状です。i-Construction2.0を理解するのは当然ですが、建築BIM やPLATEAUなどの3Dモデル、GISなど都市づくりには不可欠になりつつあります。

また、分野横断を進める上では、円滑なデータのやり取りが大切になります。そこで、着目したいのが、Project PLATEAUに続くプロジェクトProject LINKSです。これは、膨大な行政情報を機械判読可能な「データ」として整備し、官民が利用可能な基礎的な情報として提供するものです。

個性をいかした地域づくりと持続可能で活力ある国づくり

最後の柱でまず注目されるのは、バリアフリーです。今さら感がありますが、令和7年6月27日に第4次バリアフリー整備目標が公表されています。主要課題として、「地域特性を踏まえたバリアフリーまちづくり」、「心のバリアフリー」、「ICT 活用」、「当事者参画」について議論を行い、対応方針をとりまとめられています。

次なる注目トピックは、空き家対策です。令和6年6月に閣議決定された土地基本方針及び同年7月に「土地政策研究会 中間とりまとめ」がとりまとめられるなど、サステナブルな土地の利用・管理の実現が注目されます。都市及び地方計画の受験生は、よく勉強しておきましょう。

そのほかにも、二地域居住の促進、コンパクト・プラス・ネットワークの深化、地域交通のリ・デザインなどの地方創生に係る取り組みは、引き続き推進されています。なんだか、たくさんのことを学ばなければ、憂鬱になってしまいそうですが、根っこにある問題は同じなので、そこを理解すれば政策はすんなり頭の中に入っていきますので、ご心配なく大いに学びましょう。