添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

壮年も大志を抱け

ある程度年齢を重ねると、生活に必要なものは大抵手に入ります。また、贅沢を言わなければ、生活以外の趣味や娯楽でも満足するモノ・経験を手にすることはできます。そうなると、若い時に感じていた強い欲求が段々と薄れていきます(もちろん、バイタリティあふれるおじさんもいます)。

そんなおじさんである私は、先日、我が社で技術士養成講座を実施させていただきました。受講生のやる気満々の目を見て、本当にうらやましいなぁと感じてしまいました。強力な欲求、つまり大きな目標を持つということがどれだけ、人にとって大切なことなのかを痛感しました。

ほしいものも、やりたいこともなくなってしまうことほど不幸なことはありません。漫然と過ごす毎日は、楽かもしれませんが無味乾燥です。最初は、自分のため、身近な人のための行動で良いと思います。いつか人のためになりたいと強く思うようになりますので、その日までに大きな目標を立て励むことが重要です。

「人は、善良なれど怠惰なり」と言われるように、強い意志を持たないとついつい楽な道を選んでしまいます。楽な道を経験したり、楽しい毎日を送っていると、挑戦が異常に億劫になってしまします。「ん、俺今まで何やってたんだ!?」と感じた頃になると挑戦したくても、それなりの地位や周囲の目が気になり、失敗を恐れ余計に腰が重たくなります。

怠惰なおじさん技術者は、どんなに高い立場であっても、何も知らない、知ろうともしないという悲しい存在になり果てます。このような人物に技術者の資格はあるのでしょうか。私たちは、技術者です。その技術力を駆使して社会の役に立って、初めて意味ある存在になれます。

目標を立てましょう!おそらく、このサイトを見ている方は、分かりやすい目標があるじゃないですか。さあ、技術士を目指そう!この目標・挑戦がどれだけの価値があるか、私は知っています。前述の講習会でも紹介したアインシュタインの言葉を送りましょう。

失敗や挫折をしたことがない人とは、何も新しいことに挑戦したことが無いということだ。成功者になるためではなく、価値のある者になるために努力せよ。

恐れる必要はありません。失敗などは、人生のスパイスです。危険なのは、失敗ではなく、目標を持たないことです。私は、「目標は人にとっての最大の資産である」と思っています。その目標が大きければ、大きいほどその資産の価値も大きくなるのです。

人は願ったものしか手に入れることはできません。壮大な目標を恥ずかしげもなく描き、それに向かって邁進しましょう(もちろんおじさんも可)。技術士を取得することは、その道の途中でしかありません。まずは、大きな一歩を踏み出しましょう。

本サイトは、そんなみなさんを全力で応援します。私の目標は、みなさんが合格して、歓喜している姿を見ることです(実際には見えませんが…)。そして、各々がその技術力を発揮して、共に社会の発展に貢献したいのです。

Well-Beingな社会を作り上げるには、問題は山積しています。ただし、解決できない問題など一つもありません。必死に知恵を出し合いましょう。技術士を取得して、その解決力を身につけましょう。

さあ、一緒に勉強して、価値ある人間を目指しましょう。

論文

本日の添削LIVEは、令和4年度 電気電子部門 必須科目Ⅰ「技術者確保」になります。初稿&チェックバックの2本立てになります。毎回思いますが、電気電子分野は問題が難しいです。とにかく、問題が分かりづらいのです。専門外ということもあるのでしょうが、とにかく問題文を集中して読まないと理解が怪しくなります。電気電子分野を受験する人は、問題を読むときに最高の集中力を発揮する必要がありますね。それでは、早速論文を見ていきましょう。

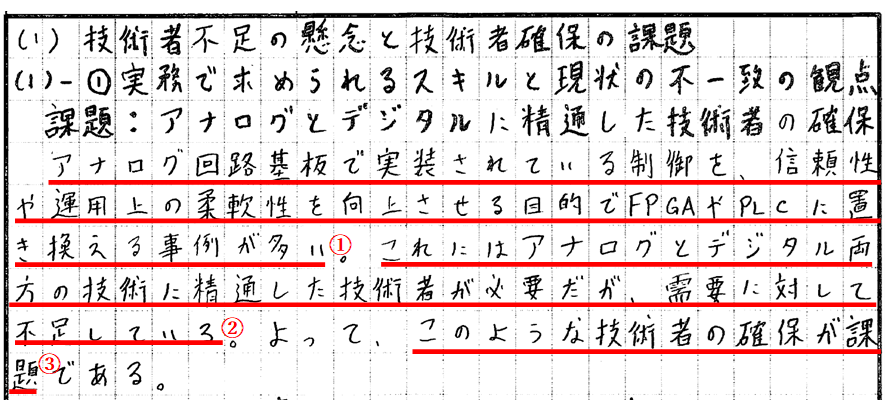

技術者確保(初稿)

① 目的語は述部の近くに持ってきた方が読みやすくなると思います。→「近年、信頼性や運用上の柔軟性を向上させるため、アナログ回路基板で実装されている制御をFPGAやPLCに置き換える事例が増えている。」

② ジャンルが絞られているとはいえ、技術者不足の問題提起は問題文に提示されています。出題と同じような背景では、適切な解答と言えないともいます。不足という問題に対する要因に言及しないとなりません。また、観点にある実務と現状の不一致性についても言及されておらず、題意を満たしていません。例えば、このケースで言えばアナログ変換技術の育成や、失われそうなアナログ技術の承継などが考えられます。

③ これも②と同じです。「技術者確保の課題は?」と聞かれているのに「技術者確保が課題です」と解答してしまっては、何も答えていないのと同じです。

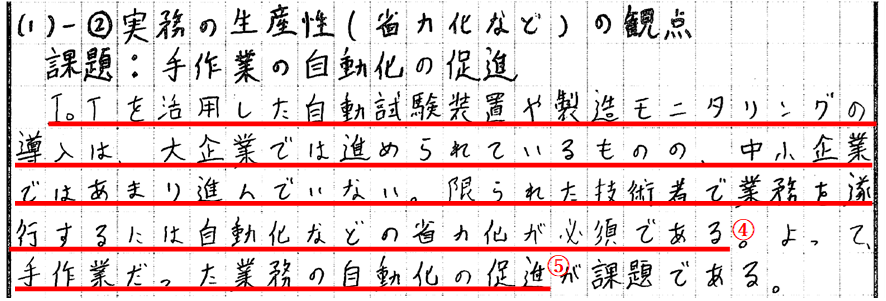

④ 前段の文と後段の文のつながりが希薄です。前文では、中小企業の自動化普及を問題視しているにもかかわらず、後段では自動化そのものの必要性を述べています。前段の背景をみると、中小企業における自動化への支援などの課題が想起されます。また、自動化が必須であるとしていますが、なぜ必須なのかという説明がないので、単なる主観にみえます。文と文のつながりを強固にするとともに、主張の根拠を明確にしましょう。

⑤ ④と同様、これまでの手作業とは何なのか説明が全くなく、自動化促進の必要性が理解できません。また、記述にもあるように中小企業は資金力が脆弱であり、自動化したくてもできないのではありませんか。課題の主張が焦点化されておらず、何がいいたいのか読み手は理解しづらいです。提示すべき情報をしっかりとまとめましょう。

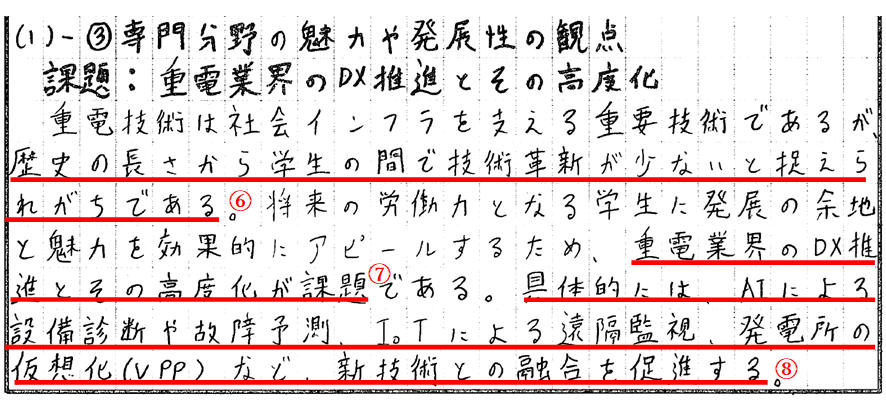

⑥ これは筆者の感想ではないでしょうか。極力、現況は事実を書いた方がよいでしょう。重電産業が人手不足である客観データがほしいところです。また、技術革新の少ない印象を持たれている原因を歴史の長さとしてしまっては、解決のしようがありません。後述のDX化を進めても歴史は短くなりません。さらに、重電が重要なのは分かりますが、問題は電気電子分野における技術者の確保なわけですから、限定する理由もよく分かりません。

⑦ DX化が発展の余地と考えるのはなぜか、なぜDX化が効果的アピールなのか、DXの高度化とは何か、これらの理由や必要性を背景で説明する必要があります。これも、文と文がつながっておらず、支離滅裂に見えてしまいます。

⑧ このパートは、課題を書くところです。記述は、解決策になっています。不要。

⑨ モジュール化には、投資が必要なのではないでしょうか。そのノウハウを公にすることは非現実的であるように感じます。オープンソースにしても利益確保できる仕組み(公民協働で取り組む、行政の開発援助等)を示さないと荒唐無稽に見えます。

⑩ 課題は、手作業の自動化促進です。目的がコスト低減に見えます。最初にコスト縮減が手段であることを述べた方が良いでしょう。例えば、次のような構成が考えられます。

→「企業規模に関わらず自動化システムを導入できるよう、初期コストの低廉化を図る。具体的には、自動化機器の・・・する。モジュール化にあたっては、行政による支援のもとソフトウェアをオープンソースとし普及の加速化を図る。」

※ この内容をハードウェア技術としていますが、一部ソフトウェアにも言及しているので、ソフトとハード両方に見えます。

⑪ 付加価値は構築ではなく「創出」ではないでしょうか。

⑫ 課題は、手作業の自動化促進です。これも目的が費用対効果の向上に見えてしまい、論点がずれています。

⑬ 自動化はDXの一つの手段であり、DX促進に活用するというより、DXそのものではありませんか。また、手作業の自動化促進が課題です。データの自動取得にすり替わっていませんか。一貫性が保たれるよう情報を整理整頓しましょう。

⑭ この例示はデータ活用を示すものであり、見出しにある「付加価値」が何なのか分かりません。記述の内容ですと付加価値というより相乗効果ですかね。さらに、仕組みそのものがソフトウェア技術と言ってよいのかも疑義があります。

⑮ エッジコンピューティングですから、社内にサーバを設置するのではありませんか。これもハードウェアの側面もあると思います。

⑯ 熟練の判断が難しい処理であること、遅延が障壁になることの理由が分かりません。さらに、熟練の判断は、自動化するための作業過程で必要なものであり、自動化された後に処理が発生するのですか。説明不足です。

⑰ センサデータとは何ですか。処理するのは微調整ではないのですか。

⑱ 自動化機器がどのようなものか判然としない中、これらのリスクが発生すると言われても理解できません。人的ミスが除かれるので、システム障害は低くなるという見方もできますし、サイバー攻撃というと手動作業の時にもデータはあるわけで、新たなリスクと言えるのかも疑義があります。

⑲ 「・・・停止しないよう、・・・停止しないようにする。」とねじれています。主語が変わっているからです。これは、一文が長いとこのような現象が発生しやすくなります。短文を意識しましょう。→「単一・・・冗長化する。これにより、一部の・・・停止することを防止する。」

⑳ 「・・・多層的防御とし、・・・組み合わせ対策する。」は重複表現にみえます。→「サイバー攻撃に対しては、ファイヤーウォール・・・を組み合わせるなど多層的防御を施す。」

※ 特に指摘なし。

技術者確保(チェックバック①)

(1) 技術者不足の懸念と技術者確保の課題

(1)-① 実務で求められるスキルと現状の不一致の観点

課題: アナログ技術の継承

近年、アナログ回路基板による制御をFPGA やPLCに置き換える事例が増えている。デジタル化の進む現代でも低遅延性等のメリットからアナログ技術は依然として重要である。しかし、デジタル技術の重視により、若手技術者へアナログ技術の継承が十分に行われていない①。よって、アナログ技術の継承が課題である。

① この重要性や問題点では、「実務と現状の不一致」という観点に即していません。例えば、実務ではアナログスキルも必要なのに、現状はデジタル技術に偏重しているというようなギャップを示唆する必要があるのではないでしょうか。また、電気電子技術者の不足が、このギャップによって生じていることも説明しないと技術者の確保とアナログ技術の承継がどのような因果関係にあるのか理解できません。指定された観点と題意に即した課題の両方を満たす必要がありますが、この内容はアナログ技術が大切だと言っているにすぎず、どちらも満たしていないように感じます。

(1)-② 実務の生産性(省力化など)の観点

課題: 中小企業における自動化促進

大企業ではRPA 等の自動化②が進んでいる一方で、中小企業では自動化があまり進んでいない。昨今、労働人口減少による人手不足が深刻化しており、このままでは中小企業の業務遂行が困難となる③。よって、中小企業における自動化促進が課題である。

② RPAの自動化ではなく、RPAによる自動化ではありませんか。

③ 中小企業を救うことが目的のように見えます。問題は、技術者の確保についての課題です。複雑化する業務で技術者の負担が増加しているから一部業務の自動化を進め、人でないとできない創造的な業務に注力できるようにすることが目的ではないでしょうか。これは、観点はみたしているものの、題意(目的)から少し外れている印象があります。

(1)-③ 専門分野の魅力や発展性の観点

課題: 技術開発を通じたブランディング強化

電気電子分野は日進月歩の技術革新と社会インフラの基幹技術の両方の特徴を持つ④。しかし技術革新の魅力や社会的な貢献は公衆に十分に認知されていない⑤。理系学生をはじめとした電気電子分野を志望する労働人口を増やすため、技術開発を通じて⑥これらの特徴を積極的に発信することが重要である。よって、技術開発を通じたブランディング強化が課題⑦である。

④ 日進月歩の技術革新と社会インフラの基幹技術は電気電子分野の特徴ですか。何となくは分かるのですが、分かりづらいです。→「電気電子分野は、社会インフラを支える基幹技術であるとともに、日進月歩で革新し続ける将来を担う技術でもある」

⑤ 魅力を技術革新に限定する必要ないともいます(基盤技術であることも魅力に感じる人もいます)。また、前段では電気電子技術の重要性を説いたわけですから、重要だけど、それが認知されないといった論調が分かりやすいと思います。→「しかし、このように社会にとって重要な技術であるにもかかわらず、その役割や魅力が十分に認知されていない」

⑥ 「通じて」としてしまうと、開発すること自体がPR(PR行動は何もしない)と捉えられます。前段で技術は日進月歩(開発は実施済み)と言っているので、現状と変わらない印象を受けます。

⑦ ⑥と同様です。開発することそれ自体をPRとするのではなく、開発に合わせてPRも考えることが課題なのではないでしょうか。→「技術開発とともにその魅力を適切に発信するブランディング戦略が課題」

(2) 最も重要と考える課題と解決策

最重要課題:(1)-②中小企業における自動化促進

理由:他の課題より早期に達成が出来、かつ段階的に効果を検証しながら取り組むことが出来るため⑧。

⑧ すぐにできるはとても的確な理由だと思います。しかし、段階的な検証は他の課題でも可能です。また、達成できるかどうかは分からないのではありませんか。→「早期に取り組むことができるため」

(2)-① 解決策1:自動化機器の標準化によるコスト減

<ハードウェア技術> 企業規模によらず自動化システムを導入できるよう、初期コスト削減を図る。具体的には、自動化機器の構成要素(センサ・アクチュエータ・制御ユニット等)をモジュール化する。また、異なるメーカ間で互換性が維持できるよう標準規格化を官民連携で⑨推進する。

⑨ なぜ官民連携なのでしょうか。説明がなく、唐突感があります。

( 2 ) – ② 解決策2:オープンソースソフト(OSS)の活用

<ソフトウェア技術> 企業間で自動化ノウハウを共有するためOSSを活用する。官民連携⑩でOSS – RPA プラットフォームを構築し、OSSコミュニティで相互扶助の活動を推進する。たとえば、カスタムアクションやAP I 連携による機能拡張のノウハウ共有を行う⑪。

⑩ ⑨と同様。官民連携である必要性を書きましょう。

⑪ →「ノウハウを共有する」

(2)-③ 解決策3:エッジコンピューティングの採用

<ハードウェア・ソフトウェア技術> クラウドベースの自動化システムでは通信遅延が発生する。この遅延は即時性が必要なタスクの自動化の際に障壁となる場合がある⑫。そこで、エッジコンピューティングの採用により通信遅延を低減しこれらの自動化を推進する⑬。実装の際、エッジデバイスにはラズベリーパイなどの汎用マイコンボードを活用しコストを抑える。

⑫ 解決策を書くパートなので、クラウドの問題点をつらつらと書き連ねるのは得策ではありません。エッジコンピューティングの目的として、端的に表現すると良いと思います。→「クラウドベースの自動化システムは遅延が発生するため、エッジコンピューティングを採用する。これにより、通信遅延を・・・」

⑬ 「これらの自動化」の「これら」が何を指しているのか分かりません。また、通信遅延を低減することがなぜ自動化を推進することにつながるのか分かりづらいです。推進できる理由を書きましょう。→「・・・低減し、自動化による作業効率を高め導入を促進させる」

(3) 新たなリスクと対策

(3)-① 新たなリスク

従業員の人的スキル衰退⑭のリスクが新たに生じる。たとえば、現場のトラブルシューティング能力、専門技術能力、業務改善能力の面⑮で以下のリスクが生じる。

● 過度の自動化による異常事態への対応能力の低下

● ブラックボックス化による技術伝承の阻害

● 業務プロセス改善意欲の減退

⑭ 従業員とは誰ですか。人的スキル衰退とは何ですか。若手技術者の技術力低下のことですかね?分かりづらい表現です。

⑮ 箇条書き部分は具体的であるものの、同じことを繰り返し述べているように見えます。

(3)-② 対策

従業員に対して、自動化された業務に関する知識やスキルを維持し形式知とするための⑯研修プログラムを実施する。また、自動化システムを改善するような提案を奨励する。

⑯ 表現が冗長的です。ここで言う形式知はマニュアル化したりすることですかね。自動化する業務は暗黙知ではないので違和感があります。目的は知識やスキルの維持だけが目的に合致するのではありませんか。

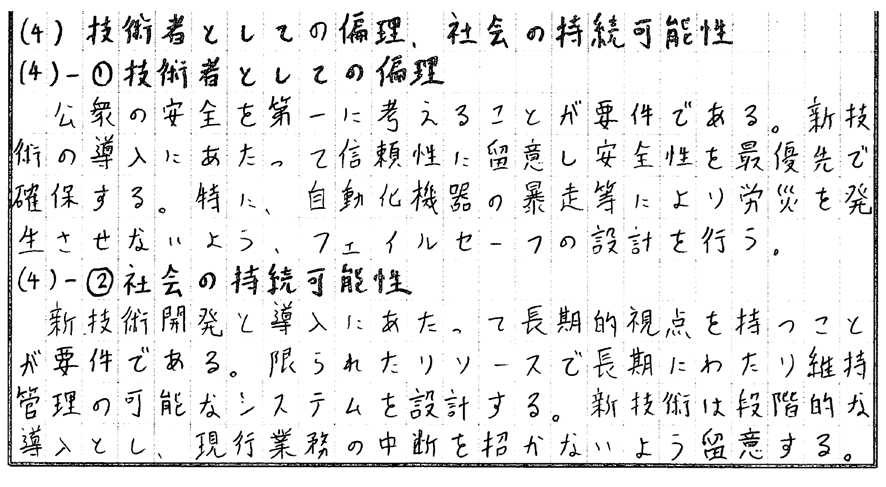

(4) 技術者としての倫理、社会の持続可能性

(4)-① 技術者としての倫理

公衆の安全を第一に考えることが要件である。新技術の導入にあたって信頼性に留意し安全性を最優先で確保する。特に、自動化機器の暴走等により労災を発生させないよう、フェイルセーフの設計を行う。

(4)-② 社会の持続可能性

新技術開発と導入にあたって長期的視点を持つことが要件である。限られたリソースで長期にわたり維持管理の可能なシステムを設計する。新技術は段階的な導入とし、現行業務の中断を招かないよう留意する。 以上