添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

バリアフリー基本方針

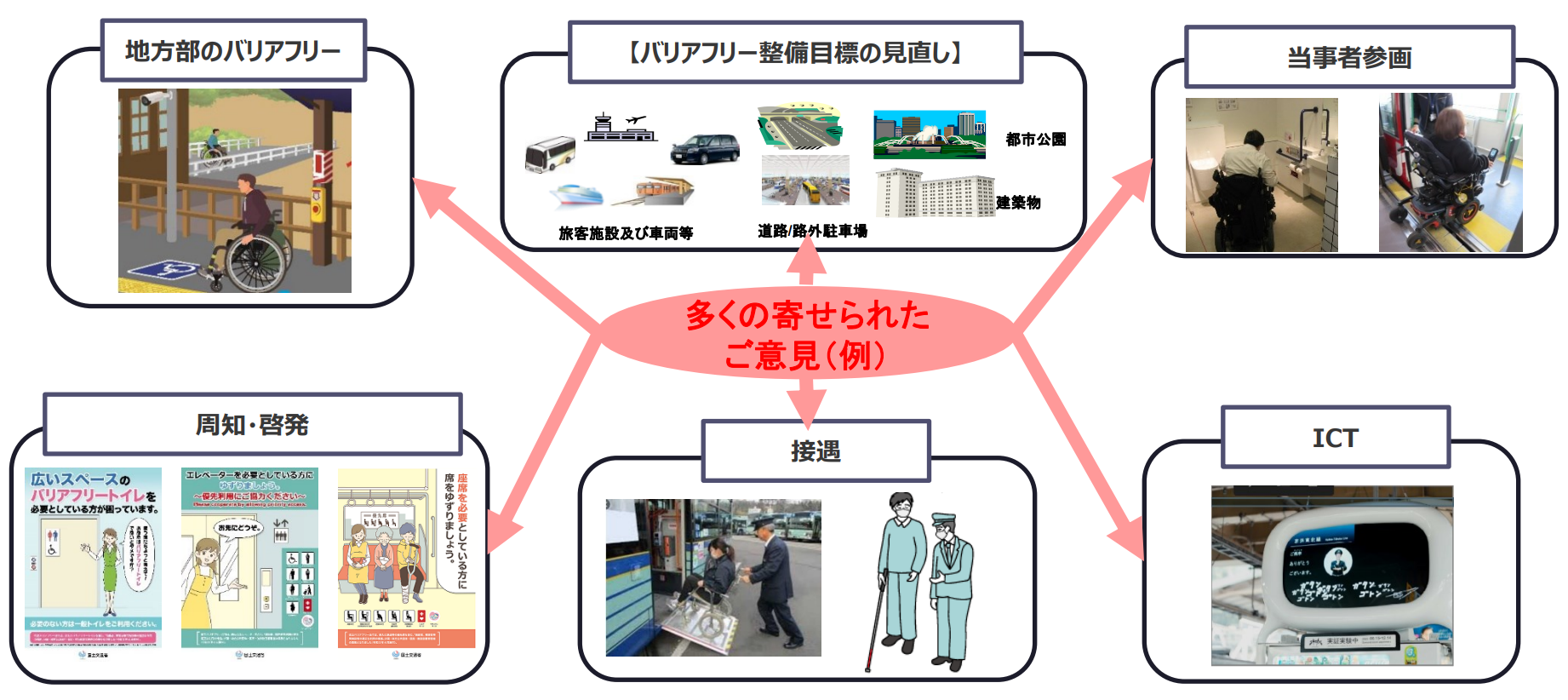

国土交通省より、主要課題の対応方針及びバリアフリー法に基づく基本方針における第4次目標の中間とりまとめが公表されました(発表はコチラ)。バリアフリーは、大昔に業務で携わったことがあり、当時は公共旅客施設の特定経路を1つ作るだけでヒーヒー言っていたのを思い出します。

最近は、多くの駅や公共交通機関でのバリフリー化が進み、段差解消など一定の進捗が見られるようになりました。そこで、令和8年度以降の次期目標の設定にあたっては、数値目標の引き上げや対象範囲の拡大等の見直しを行うこととしています。

中間とりまとめでは、、(ⅰ)現在の社会経済情勢の変化に対応が必要なもの、(ⅱ)整備目標の進展が

芳しくないもの、(ⅲ)当事者からのニーズが高いもの(数多くの意見を頂いたもの)に着目し、主要課題・論点を抽出しています。主要課題としては、以下の3つの事項が示されています。

- 主要課題①:地域特性を踏まえたバリアフリーまちづくりのあり方

- 主要課題②:心のバリアフリー・外見からは分かりづらい障害への対応の更なる推進のあり方

- 主要課題③:バリアフリー分野のICT活用・当事者参画の更なる推進のあり方

私が注目するのは、主要課題③です。ここにも、ICT活用の波が押し寄せています。もう、ICT技術を語れない人は、土木技師に非ずといった様相を呈しています。バリアフリーでICT活用とは、一体どのような施策なのか気になります。高齢者などにとっては、かえってバリアを作ることになりかねません。

中間とりまとめでは、「公共交通サービス等においてICTを活用した情報提供・案内サービス・移動支援等を利用する場合を対象とする。AI等の先進技術に関しては、今後も急速に発展することが予想されるため、引き続き実態を把握することとする。」とあり、まずはかわいらしい案内からスタートさせるようです。

確かに、バリアフリーマップとGIS、3D都市モデルといったツールは相性が良さそうです。いよいよ、バリアフリー2.0が爆誕しそうです。今後、注目していきましょう。何はともあれ、令和8年度に新たに目標設定されるので、技術士試験のテーマとしては令和8年度に持ち越しですかね?

論文

本日の添削LIVEは、大好評 令和7年度 建設部門 予想問題「複合災害×GI」をお届けします(問題文はコチラ)。今回は、異なる2名の方の投稿論文をそれぞれご紹介します。このテーマで取り扱っているグリーンインフラは、近年地域が変える様々な問題に対し効果があるツールです。様々な問題に応用可能と考えますので、これを機にみなさんもグリーンインフラについて深堀してみてはいかがでしょうか。それでは、早速論文を見ていきましょう。

「複合災害×GI」その1

(1)課題

①技術面の観点:複合災害を見据えた技術の開発

雨水貯留浸透技術など、グリーンインフラを災害対策として活用する技術は現在も開発されている①。しかし、多くの技術は風水害対策に主眼が置かれており、地震対策も考慮した技術は少ない②。そのため、複合災害が発生した際にグリーンインフラによる災害対策が機能しない恐れがある③。よって、技術面の観点から複合災害を見据えた技術の開発が課題④である。

① グリーンインフラとは、自然が持つ機能を活用して課題解決を図る考えです。雨水貯留浸透という自然が持つ力を活用するのであって、雨水貯留浸透技術ではなく、雨水浸透機能の活用技術ですので、技術開発といわれると違和感があります。

② これも、懐疑的な意見です。地震による地すべり、土砂災害対策に活用していこうとする動きはあります。そもそも、技術として説明することに違和感があるのは、前述の通りです。

③ ②のとおり、賛同できない主張です。

④ 繰り返しになりますが、どう活用するのかであって、技術の開発がどのようなものなのかイメージできません。

②体制面の観点:多様な主体との連携

現在の災害対策においては、個々の自治体や組織で対応することが多い。しかし、十分な人員を割くことが難しいだけでなく、災害対策におけるグリーンインフラの活用方法などの最新情報が得られない⑤。そのため、災害対策にあたり人員の確保や情報の交換が容易となる体制作りが必要である。よって、体制面の観点から、多様な主体による連携が課題⑥である。

⑤ 「十分な人員を割くことが難しいだけでなく」人員を割くことが難しいことを説明していないにもかかわらず、「難しいだけでない」と表現していることに違和感があります。さらに、最新情報が得られないとしていますが、なぜ得られないのかその仕組みが分かりません。

⑥ 多様な主体による連携が実現することで、なぜ情報交換や人員確保が可能になのでしょうか。他分野である必然性が分かりません。他分野で連携するメリットは、対策の相乗効果や合理化といったことではないでしょうか。また、これらの取組みを結ぶツールがグリーンインフラというロジックになるのではないしょうか。このようなことを踏まえると、次のような構成が考えられます。グリーンインフラは多様な機能を持っている(現況)→単一の目的で活用され自然の持つ力を十分発揮できていない(問題点)→複合災害に対応するためには、多面的な活用が求められる(必要性)→(結論)

③資金面の観点:評価手法の開発

限られた予算の中では、整備できるグリーンインフラにも限りがあり、十分な複合災害対策がなされない⑦。そのため、投資を呼び込むことで、グリーンインフラの整備に必要な資金を確保⑧する必要がある。そのためには、グリーンインフラ整備による経済的効果を評価⑨し、金融機関等に認知してもらう必要がある。よって、資金面の観点から、評価手法の開発⑩が課題である。

⑦ 「にも」、「なされない」といった表現が気になります。端的に表現しましょう。また、予算がないからこそ、ハード整備一辺倒ではなく、グリーンインフラを活用するといった側面があるので、グリーンインフラを整備できないとの表現も違和感があります。→「財政がひっ迫する中、限られた予算では十分な複合災害対策ができない。」

⑧ グリーンインフラは行政が整備するものという前提になっていますが、今ある自然のほとんどは民有地ではないでしょうか。これらを行政がすべて、都市緑地等で整備したらとんでもない資金が必要であり、現実的ではありません。投資の話をするのであれば、民間の緑地創出のインセンティブとなるような投資の呼び込みの方が重要なのではないでしょうか。もちろん、自治体の財源確保として、ESG債のような地方債を発行することも否定しませんが、民間による緑地創出は不可欠ではないでしょうか。片手落ちのような印象を受けます。

⑨ ESG債はインパクトボンドなので、経済的効果との表現は適切でないと思います。環境や災害といった社会的インパクトを評価すべきでしょう。

⑩ 何の評価なのか明確にしましょう(おそらく経済評価でしょうが、⑨の理由により好ましくありません)。このパラグラフは、全体的に見直した方が良いでしょう。

(2)最も重要と考える課題と解決策

個々の組織による複合災害対策は難しい。被害を最小化するには複数の組織による連携が必要である⑪。よって、「②多様な主体との連携」が最も重要な課題であると考える⑫。

⑪ これは、連携の必要性であり、3つの中で一番重要と考えた理由になっていません。環境、健康といった波及効果がある、シナジー効果がある、すぐに取り組めるといった具合に、他の課題にはないものなどを理由にしてはいかがでしょうか(相対評価)。

⑫ 問いに対して的確に答える表現にしましょう。→「・・・を最も重要な課題に選定し、以下に解決策を述べる。

解決策1:広域の自治体による連携体制の強化

広範囲の災害に対応するため、複数の自治体による連携体制を構築する。例えば風水害対策の場合であれば、流域治水への転換⑬が有効である。具体的には流域に複数の防災公園を整備することで雨水の河川への流入を抑制できるほか、地震等が発生した場合でも避難場所としての活用が可能になる⑭。

⑬ 転換とあるので、何から何へといった文脈が必要です。さらに、複数の自治体による連携の事例なので、それを明確にすべきです。→「具体的には、行政界単位で対策を考えるのではなく、流域単位で対策を考える流域治水対策を推進する。」

⑭ グリーンインフラとしての対策といった視点が弱いのと、流域治水対策の説明をすべきです。集水域(森林保全による涵養)、氾濫域(都市緑化による流出抑制)、河川区域(防災林)といった区分でそれぞれ自然の力(カッコ内が例示)を活用した例示をすると良いでしょう。

解決策2:官民連携プラットフォームの活用

産官学民における連携を強化することを目的として⑮、グリーンインフラ官民連携プラットフォームを活用⑯する。具体的には、グリーンインフラを活用した複合災害対策に関する合同調査研究⑰を実施する。研究を通じて様々な立場の組織が関わることで、新たな知見を得られるだけでなく、組織間ネットワークが強化される⑱。

⑮ 理由はもっと根本的なことを書くべきです。これでは、なぜ産官学民の連携を強化する必要があるのか分かりません。

⑯ 活用するということは、新たに作るのではなく、すでにプラットフォームが存在していることになります。どのようなプラットフォームを指しているのか記しましょう。

⑰ プラットフォームと合同研究の関係が分かりません。プラットフォームとは、人と人、あるいは組織等を結びつける場を言います。プラットフォームという場を活用した延長線上に合同研究が相成るかもしれませんが、イコールではないですよ。

⑱ プラットフォームの活用効果を具体的に示さないと、一般論を脱することはできません(当然技術的示唆がないと得点できません)。

解決策3:建築分野・森林分野との連携⑲

森林の保全による風水害の軽減を目的として、建築分野・森林分野との連携を推進する⑳。例えば木造建築物を普及させる。木造建築物に必要な木材の安定供給には森林の保全・再生が不可欠である㉑。それにより土壌の保水力が高まり、土砂災害の被害を軽減できる㉒。

⑲ 例示は、建築。森林分野の連携で良いのですが、解決策はこれらを包含して、他分野連携で良いでしょう。

⑳ ⑲のとおり、他分野連携を解決策とすべきです。→「グリーンインフラの効果を最大化するため、他分野連携を推進する」

㉑ ⑳と合体させるとともに、仕組みを順序だてて説明すると良いでしょう。→「例えば、建築分野・森林分野が連携し、木造建築物に必要な木材を安定的に供給することで、木造建築物の普及促進を図る。」

㉒ こう少し丁寧に仕組みを説明した方が良いと思います。また、解決策なので可能性ではなく、解決策(やること)として書きましょう。→「経済林が健全に保全され、森林による土壌の保水力が高まり、河川の氾濫の防止、土砂災害の抑制等を図る。」

(3)新たに生じるリスクと対応策

複合災害対策に多様な主体が関わることにより、発災時に情報の伝達に時間を要し、迅速な意思決定㉓が難しくなるリスクがある。

対応策として、多様な主体を巻き込んだ防災訓練を実施する。具体的には、防災訓練実施時に異なる組織間の情報伝達に重点を置く㉔。それにより、迅速な情報の意思伝達に必要な事項を整理できる。また、発災時には停電等により情報の伝達に障害が出る可能性がある。そのため、情報伝達手段の多重化など、安定した情報共有に必要な事項についても整理する。

加えて、副次効果として発災時におけるグリーンインフラの活用方法についても再確認することができる㉕。例えば地域住民がマイ・タイムラインに防災公園を新たに組み込むことで、避難が容易になるほか、複合災害対策におけるグリーンインフラの重要性の啓蒙㉖にもつながる。

㉓ 解決策の内容は、発災時の連携というより、被害を軽減するための連携なので、救助活動や復旧・復興といった場面で支障となる関係性なのか疑義があります。

㉔ なぜ情報伝達に重きを置くのでしょうか。また、連携体制が構築されていた方が、情報伝達が円滑になるのではないでしょうか。矛盾しているように感じます。

㉕ 防災訓練の効果の話をしていますか?ちょっと分かりづらいですね。

㉖ 啓蒙は、無知な人々に新しい知識を与えて向上させることという意味になるので、ちょっと差別的です。→「啓発」

(4)必要な要件・留意点

技術者としての倫理の観点では、要件は公益の確保を最優先とすることである。また、誰一人取り残さずグリーンインフラによる複合災害対策の恩恵を受けられるようにすること㉗に留意する。

社会持続性の観点では、要件は環境への影響に配慮することである。また、現存する自然環境や生態系への影響を最小限に留めることに留意する。 以上

㉗ 何がいいたいのか具体的にイメージできません。公益の確保と何が違うのでしょうか。

「複合災害×GI」その2

(1)グリーンインフラ活用による複合災害対策の課題

1)利用されなくなった土地の再生

地域の過疎化により、開発後に利用されなくなった土地が増加している。このような土地は、開発前の状態に自然に戻ることはなく①、経年により荒廃する。荒廃地は、豪雨や地震と複合して発生する土砂災害の原因となる②。土砂災害を含む複合災害を抑制するためには、森林や湿地等の自然環境の再生が必要③である。よって、土地利用の観点から、利用されなくなった土地の再生が課題④である。

① 「状態に自然に」と同じ助詞が連発しています。→「開発前の自然な状態に戻ることはなく」

② 荒廃地と土砂災害との因果関係が不明です。

③ これも②と同じです。複合災害と自然環境の再生が必要だとのロジックが明確になっていません。

④ 利用されなくなった土地は、立地や態様が様々です。例えば、流出係数の大きい廃墟を再生させることは治水上意味がありますが、流出係数が小さい更地に駐車場などを整備しては逆効果です。よって、土地利用を進めることと複合災害を防止することとは必ずしもイコールにはならないと思います。ここで言いたいのは、荒廃地がグリーンインフラとして機能するように再生することではないでしょうか。

2)都市の緑化

日本の多くの都市は、地盤沈下や天井川の形成等により、海や河川の水位よりも低い土地に形成されている場合が多い⑤。更に、都市部は、コンクリート等のグレーインフラの整備により、水が地面に浸み込む量が減少している。このため、地震や台風による災害と複合して⑥、洪水が発生しやすい。洪水を含む複合災害を抑制するためには、砂利や草木により水が地下に浸透する量を増やす必要がある。よって、都市構造の観点から、都市の緑化が課題である⑦。

⑤ 「日本の多くの都市は、・・・が多い」と重複表現になっています。→「・・・形成されている」

⑥ 地震と洪水があまり結びつかず、複合災害の事例としてピンときません。この場合ですと、台風による高潮と内水氾濫といった例が思い浮かびます。

⑦ 都市構造と都市緑化の関係性が不明です。例えば、雨水コントロール(雨水浸透・貯留、涵養)の話をしているので、「水循環の観点」、「雨水管理の観点」などが思い浮かびます。

3)流域治水とグリーンインフラ(GI)の連携

2024年6月の能登半島の豪雨では、1月に発生した地震による斜面崩壊で河道周辺に堆積した土砂や流木が大雨により流下し、橋脚等でせき止められ、そこから洪水が発生した。この他、2017年7月の九州北部豪雨でも、河川に流下した土砂と流木に起因する複合災害が発生した⑧。このように、河川が原因となる複合災害が発生していることから、河川起因の災害を防止する流域治水の推進が必要である⑨。よって、河川防災の観点⑩から、流域治水とGIの連携⑪が課題である。

⑧ ちょっと現状説明としては、長すぎます。

⑨ 複合災害が発生したから流域治水の推進が必要と言われても、流域治水を推進すべきと考えた理由が分からず唐突に感じます。流域治水の特性を踏まえた問題点を提示しないと読み手の賛同を得ることはできないでしょう。

⑩ 河川防災まで言ってしまうと、観点というより解決策に見えます。

⑪ なぜグリーンインフラとの連携が必要なのか分かりません。連携の重要性を示唆する背景が必要です。

(2)最重要課題と解決策

近年は河川に起因する洪水が毎年発生しているため⑫、最重要課題を「流域治水とGIの連携」とした。

⑫ この理由では、2番目の課題も該当すると考えます。よって、「最も」の理由になっていないと思います。

1)集水域でのGI連携

水田の貯水機能を活用し、一時的に水田に⑬雨水を貯留することで、下流の急激な水位上昇を軽減する⑭。具体的には、水田の落水口に流出量を調整する板等を設置し、水田に降った雨を河川に徐々に排水する。

ため池を洪水調整に活用する。具体的には⑮、大雨が予想される際に、予めため池の水位を低下させる事前放流を行い、空いた貯水容量を洪水調整に利用する。

⑬ 最初に水田の貯留機能を活用とあるので。ここは不要です。

⑭ 重複気味に見えます。→「下流の急激な水位上昇を防ぐ」または「下流の水位上昇を軽減する」

⑮ これは、最初の一文に統合して、ここは具体例の一つとして「また」でつなぐと良いでしょう。最初の一文は、「水田や農業水利施設の貯水機能を活用し・・・」としてはいかがでしょうか。

2)河川区域でのGI連携

河川敷を緑化し、雨水浸透機能を強化する⑯。具体的には、河川の側道に植栽を設置⑰する。また、河川に隣接する駐車場⑱を、アスファルト舗装から土と草に置き換える。更に、河川敷内に、雨庭や緑道⑲を整備する。

河川改修は、河川が本来保有している生態系を保全・創出する「多自然川づくり」を踏まえて行う。

⑯ 雨水の浸透貯留ばかりの対策で、多角的な視点に欠けます。河川区域であるなら、水害防備林としての活用を提案してはいかがでしょうか。

⑰ 側道に植栽したら、通れなくなってしまいます。堤防の天端や法面を指しているのですかね。

⑱ 河川区域ですか?

⑲ 河川敷内の浸透貯留は上流部では多少の効果があると思いますが、やはり集水域で行うべき対策ではないでしょうか。河川区域で貯留をいうなら、ダムや調節池などでしょうね。しかし、これではGIとの連動にならないです。

3)氾濫域でのGI連携

公園を整備し、雨水の貯留機能を強化する⑰。具体的には、公園の地下1~2m程度の範囲に、吸水性の高い再生骨材や腐植土を埋設し、雨水の貯水性能を向上させる。また、公園内の舗装は、透水性舗装で行い、雨水の地下への浸透を促進する。

建物の屋根に降った雨を雨水管に直接流さず、造園エリアや芝生等に流す。これにより、雨水の流下を遅らせる。

⑰ これも浸透貯留ですね。例えば、氾濫域にある一団の水田や樹林地を活用した霞提の整備などが思い浮かびます。

(3)新たに生じうるリスクと対応策

1)メンテナンス人材の不足

GIは自然由来であるため、除草等の定期的なメンテナンスが必要になる。GIを導入することにより、メンテナンスを担う人材が不足するリスクがある。

対策は、ロボットによるメンテナンスの自動化である。具体的には、水田や河川敷の整備⑱に、GPSで自動運転する草刈りロボットを導入する。また、公園の地下に設置した貯水設備や透水性舗装の取り換え工事にも、ICT施工を活用し、省人化を図る⑲。

⑱ メンテナンスでは?

⑲ 取り換え工事とは、修繕、改修のことですかね?適切な表現にしないと、メンテナンスなのかよく分かりません。

(4)業務遂行の要点・留意点

技術者倫理の観点で必要となる要件は、公益・安全・健康・福利の優先である。社会持続性の観点で必要となる要件は、環境・経済・社会における負の影響の低減である。業務の各段階において、これらを意識することに留意する。 以上