添削LVE

【 技術士 二次試験対策 】

GWの一日は一瞬で過ぎ去る

GWは本当にしんどいです。朝8時から添削に取り掛かるものの、一向に論文が減る気配はありません。むしろ、日を重ねるごとに溜まっていく一方です。論文の添削は、30分やそこいらでは終わるわけもなく、必須科目Ⅰだいたい2時間から3時間はかかります。

選択科目も調べながらの作業なので、実は同じくらい時間がかかります。この調べながらが曲者で、面白くていつの間にか、脱線してあらぬ資料を読みふけるという事態が頻繁に起こります。知らないことが分かるというのは、それだけで楽しいものです(添削ミッションを書ける身としては始末が悪いです)。

そんなこんなで、結局1日に添削できる本数は4本が限界です。一日パソコンに向かっていると注意力も散漫になるので、昨日に引き続き園芸タイムを設けております。本日は、地味に草むしりです。でも、土いじりするとなぜか急速に集中力が回復します。

さらに、夜な夜な溜まっている本たちをバンバン読破していきます。これまた活字中毒の私は、寝るのを忘れて読みふけってしまう癖があります。でも、おじさんなので朝はシャキッと目が覚めます。この謎の体力に身を任せ、1日をフル稼働しています。

みなさんも同じ気持ちでしょうが、1日96時間くらいほしいっですよね。しかし、人に与えられた時間は平等に24時間です。この24時間をいかに充実させたものにするのかは、自分次第です。1日の目標を定め、一つ一つをしっかり積み上げていきましょう。

この目標は、1日10枚書くぞといったアウトプット指標より、今日は絶対に論点を外さない論文を書くといったアウトカム指標をお勧めします。量より質を高めることの方が何倍も重要だからです。どんなに多くの論文を書いても同じミスを繰り返していては成長しません。

量をこなせば、やったという安心感が得られるでしょうが、これはまやかしです。成長する1日を過ごすことが重要です。このアウトカムを設定できない人は、自分の弱点を理解してない人と言えます。自分修正点を理解しないことには、どこがゴールなのか分からずに闇雲に走りまくることになります。

自分の弱点を発見するには、添削してもらった論文をしっかりと分析することです。自分にはどんな癖があるのか、致命的なミスを犯していないか、合格に足りない部分は何か、完成論文(合格水準の論文)と何が違うのか、このようなことを考えることが超重要なのです。

これができる人は本当に成長が早く、あっという間に合格していきます。技術士のコンピテンシーにある「問題解決」という資質がずぬけているのでしょう。私を含めた凡人は、ここをしっかり意識して勉強をする必要があります。さあ、自分の弱点探しをはじめましょう。

論文

本日の添削LIVEは、予想問題第3弾「カーボンニュートラル×分野横断」をお届けします(問題文はコチラ)。私は、ずっとGXが来ると言い続けているのですが、もはやオオカミ少年へと変貌しつつあります。しかし、今度こそという期待を込めて、添削にも力が入るというものです。怒涛の3連投で、完成まで一挙に見ていきましょう。それでは、早速論文を見ていきましょう!

「カーボンニュートラル×分野横断」初稿

(1)カーボンニュートラルを通じた国土づくりの課題

1)再生可能エネルギーの普及促進

我が国の発電方法は火力発電が約7割を占めており、化石燃料に頼った発電が長年続いている。火力発電はCO2を排出するため、地球温暖化の原因の一つになっている。脱炭素化に向けて火力発電以外のクリーンな発電割合を増やしていく必要がある。したがって、発電の観点から再生可能エネルギーの普及促進が課題①である。

① 全くもって正論なわけですが、技術者(これは当然ですが建設部門の技術者)としての立場で課題を示せと言われているので、ここの条件を満たしているか疑義が残ります(端的に言うと一般論に見えます)。例えば、インフラ分野のカーボンニュートラル(ダムの運用改善等による水力エネルギーの創出促進、カーボンニュートラルポート(CNP)の形成、革新的建設機械・材料の導入などなど)といった具合に、建設部門ジャンルに絞った課題提案が望まれます。

2)グリーンインフラの整備

2022年現在、国内における森林のCO2吸収量は約5000万トンであるが、年々減少傾向である。人工林の高齢化によるCO2吸収効率の悪化が原因として挙げられる。カーボンニュートラル達成のためにはCO2排出抑制のほか、吸収量増加の取組が重要である。さらに、G7サミットで定められた30by30目標に向けた緑地増加②は急務である。したがって、CO2吸収の観点からグリーンインフラの整備が課題③である。

② →「緑地の確保」

③ グリーンインフラとは、緑地そのものというより、自然環境の機能を活用して社会問題の解決を図る手法です。この場合は、「都市におけるネイチャーポジティブが課題」ですかね。グリーンインフラで書くなら、背景の見直しが必要です。

3)効率的な輸送の促進

2020年の日本のCO2排出量のうち約20%を運輸部門が占めていることから、運輸部門のCO2削減の取組の効果は大きい。輸送量は景気や社会情勢によって左右されるため、輸送量に関わらず安定したCO2削減手法が必要である④。したがって、交通面の観点から効率的な輸送の促進⑤が課題である。

④ 輸送量に関わらずCO2を削減とは一体どういうことでしょうか。また、何を問題視しているのかも分かりません。

⑤ ④のとおり、問題点が分からないため、結論も理解できません。

(2)最も重要な課題と解決策

エネルギーは住宅や産業などすべての活動に関わることから再生自然エネルギーの普及促進⑥が最重要課題である。以下に解決策を述べる。

⑥ 課題が違います。→「再生可能エネルギーの普及促進」

1)既存インフラを活用した水力発電

砂防管理者と発電事業者が協働し、既設砂防堰堤の落差を利用した小水力発電を行う。流水や魚道の有無、アクセス性などの条件から開発可能性の高い堰堤を抽出する。また、河川法や砂防指定地内行為など各種許認可は、時間を要することが多いため計画段階で協議しておく。地元自治体とも協働し、住民説明会を通じて円滑な合意形成を図る⑦。監視カメラや流量計を設置し、遠隔監視による維持管理を実施し管理コスト縮減を図る⑧。

⑦ これらは、小水力発電を行うための手順です。どうやって、小水力発電を行うのかではなく、課題はいかに普及促進するかですから、小水力発電が普及していくための仕組みや手段を述べるです。

⑧ これは、コスト縮減によって普及の可能性が見えますから、解答としてふさわしいと思います。このような解決策を述べるとともに、水力ではなく、なぜ砂防堰堤による小水力なのかといった点も説明が欲しいところです。また、見出しは既存インフラを活用したとありますが、内容は砂防堰堤だけなのも引っかかります。

2)伐採材を活用したバイオマス発電

河川管理者と発電事業者が協働し、伐採材を活用したバイオマス発電を行う。河川の流下能力確保のために実施する伐木作業で発生する伐採材⑨を木質バイオマス材として活用する。河川管理者は受入可能量や規格を発電事業者に確認する。また伐採材に土砂が付着していると活用が難しくなることからグラップル等の林業機械を使用し土砂付着を抑える⑩。

⑨ 先ほどの堰堤もそうですが、なぜ河川なのでしょうか。単純に森林整備や緑地管理で発生する伐採の方が量も機会も多いのではありませんか。

⑩ これも⑦と同じですね。バイオマス発電の仕方ではなく、普及促進する方法を述べましょう。

3)インフラ空間を活用した太陽光発電

インフラ管理者と発電事業者が協働し、広大なインフラ空間を活用した太陽光発電を行う⑪。道路施設においては、中央分離帯に太陽パネルを設置する。設置にあたっては太陽光の反射が運転者の妨げにならないよう計画する。港湾施設においては、管理棟屋上や港湾内スペースに太陽光を設置し、カーボンニュートラルポートを形成する⑫。近年は太陽光パネルを壁面設置する技術が開発されているため、発電効率や光害リスクを考慮したうえで壁面設置⑬も検討する。

⑪ とても抽象的です。協働とは誰が何を行うのですか。太陽光発電を行うのは誰ですか。以降に示された具体例も、主語がなく誰がやるのか分かりません。

⑫ これらすべて、どこに設置するのかが書かれていますが、普及なのでどこに設置するかでなく、どうやって設置するのかといったスキームを書くべきではないでしょうか。

⑬ これも場所なのですが、もはやインフラ空間なのかも分かりません。

(3)新たに生じるリスクと解決策

再生可能エネルギーの普及に伴い、リチウムイオン電池の処分が増える。廃棄時に適切に処分しないと火災や爆発の危険性がある⑭。解決策としては、リチウムイオン電池のリサイクルの新技術を活用する。具体的にはリチウムイオン電池を破砕する際に添加剤を加えて、発熱を抑える。

⑭ 何がリスクなのか不明確です。〇〇がリスクである、リスクは〇〇である、といった具合に明確に表現しましょう。おそらく、処分時における発火をリスクとしているのでしょうが、これまでリチウム電池は発火のリスクはあるとはいえ、適切に処分されています。処分量が増えるとこの適切な処分ができなくなる理由が分かりません。この処分量が増えることを要因としなければ、新たなリスクとも言えません。

(4)業務遂行にあたり必要となる要件や留意点

倫理の観点から、全ての段階において公衆の利益と安全を第一に考えることが必要な要件である。DX化により多くのデータを取扱うことになる。データの捏造や改ざんは決して行わないことに留意する⑮。

社会の持続性の観点から、カーボンニュートラルに向けた取組を通じ、環境に配慮することが必要な要件⑯である。現存する自然環境を保全しながら発電所や電力施設を設置することが留意点である。 以上

⑮ DXの話題はないのでは?「前問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり」という条件を満たしていません。

⑯ カーボンニュートラルの取組み自体が、環境への配慮(地球温暖化防止)ではないのですか。手段と結論が同じに見え違和感があります。

「カーボンニュートラル×分野横断」チェックバック①

(1)カーボンニュートラルを通じた国土づくりの課題

1)既存インフラを活用した再生可能エネルギーの普及

我が国の発電方法は火力発電が約7割を占めており、化石燃料に頼った発電が長年続いている。脱炭素化に向けて火力発電以外のクリーンな発電割合を増やしていく必要がある①。しかし、発電施設設置②は莫大なコストがかかり、普及の障害となっている。社会インフラは広大な土地・施設を有しており、活用することで発電開発費用を抑えることができる③。したがって、発電の観点④から既存インフラを活用した再生可能エネルギーの普及が課題である。

① 見出しと整合を図るうえで、再生可能エネルギーに言及してはどうでしょうか。→「再生可能エネルギー(再エネ)による発電を拡大していく必要がある」

② 発電設備としては、火力発電も含まれてしまいます。→「再エネ設備の設置」※長いので①のとおり、再エネという略語を設定しましょう。

③ 「することができる」としてしまっては、解決策になってしまいます。必要性や重要性として記述した方が良いと思います。また、見出しは、「既存インフラ」とありますから、既存ストックの活用といった表現としてはいかがでしょうか。→「このため、再生可能エネルギーの普及にあたっては、既存ストックの活用が重要である。」

④ 文脈からすると「コストの観点」ではないでしょうか。

2)都市におけるネイチャーポジティブ

2022年現在⑤、国内における森林のCO2吸収量は約5000万トンであるが、年々減少傾向である。人工林⑥の高齢化によるCO2吸収効率の悪化が原因として挙げられる。カーボンニュートラル達成のためにはCO2排出抑制のほか、吸収量増加の取組が重要である。さらに、G7サミットで定められた30by30目標に向けた緑地の確保は急務である。したがって、CO2吸収の観点から都市における⑦ネイチャーポジティブが課題である。

⑤ 減っている傾向を示したいのでれば、もっと過去でも良いように感じます。

⑥ 人工林に限定しているのはなぜでしょうか。

⑦ 都市におけるとありますが、なぜ都市なのかといった説明がありません(原因は、都市の緑地の減少ではなく、人工林の高齢化としています)。

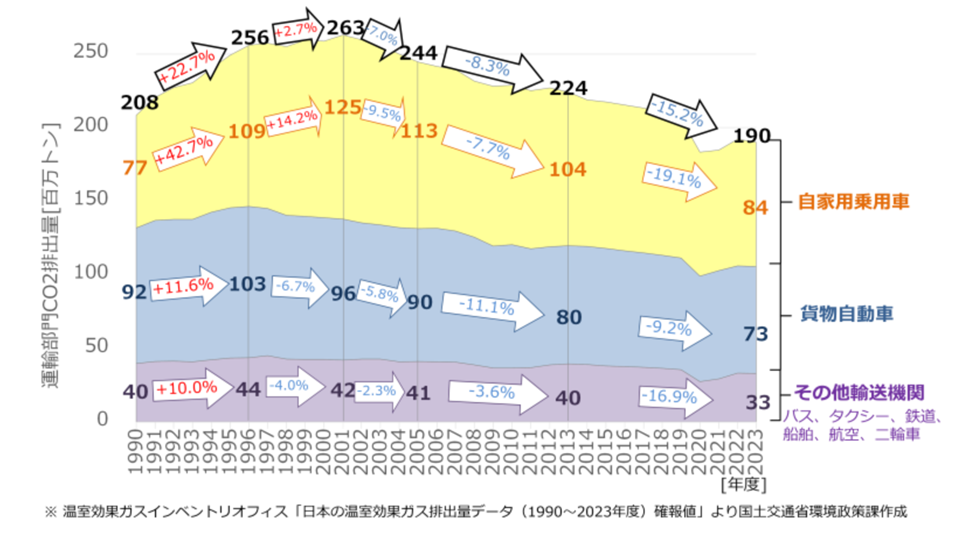

3)自家用車におけるCO2対策

2020年の日本のCO2排出量のうち約2割を運輸部門が占めている。ネット通販等の普及による物流件数は増えているものの、燃費向上など運輸業界の取組によりCO2は減少傾向にある。他方で運輸部門での自家用車のCO2排出量は約9割を占めることから、次世代自家用車や渋滞緩和などハードソフト両面の対策が必要である⑧。したがって、交通面の観点から自家用車のCO2対策が課題である。

⑧ 一文が長すぎます。また、物流は減少傾向と述べたうえで自家用車の話をしていますが、自家用車もCO2排出量は減少しています。物流は減って自家用車が増えているというなら分かりますが、共に減少している状況下で物流が減少傾向にあると記載した意図が何か分かりません。よって、自家用車をフィーチャーしたのは、9割を占めるという割合に起因するものであり、物流との比較に意味が見出せません。加えて、9割を占めていることと、次世代自家用車や渋滞緩和などハードソフト両面の対策が必要であることに因果関係がなく、なぜ両面からのアプローチが必要と考えたのかよく分かりません。文脈が通っておらず支離滅裂に見えます。

(2)最も重要な課題と解決策

エネルギーは住宅や産業などすべての活動に関わることから既存インフラを活用した再生可能エネルギーの普及が最重要課題である。以下に解決策を述べる。

1)砂防堰堤を活用した小水力発電

砂防堰堤は全国に約6万基あり、候補地が多数ある。既存の取水堰や管理用道路を活用することで開発コスト⑨を抑えた水力発電を整備する。自治体は発電ポテンシャルの高い堰堤を抽出し民間事業者に事業化の公募をかけ、協働出資により事業化の普及を図る⑩。河川法や砂防法許認可の簡素化し、民間事業者の参入を促す⑪。

⑨ 開発とありますが、何を開発するのですか。また、コストを抑制するために既存ストックを活用することは、課題に書いてあるので改めて書く必要はないと思います。不要。

⑩ 「事業化の公募」、「事業化の普及」という表現に違和感があります。また、協働(←共同)出資である必要性も分かりません。民間が売電益で投資を回収すればよいのではありませんか。そのために自治体は、発電ポテンシャルの高い堰堤を抽出するのではありませんか。

⑪ 小水力発電の整備がしたいのか、PPP/PFI事業をしたいのか判然としません。

2)伐採材を活用したバイオマス発電

バイオマス発電を安定して行うため、河川や森林整備により発生する伐採材を利用する⑫。自治体は伐採整備を公募し事業者を選定する。これにより自治体は維持管理コストの縮減を図り、発電事業者は安定的に伐採材を入手できる。また自治体が伐採を行い、集積・引取段階から事業者が参入するパターンなど参入要件を拡大し、バイオマス発電の普及を促進する⑬。

⑫ バイオマス発電の安定化を目的にしていますが、伐採材を用いていないバイオマス発電とは一体どのようなものなのか前提となっている状況が分かりません。このため、なぜ安定化するのかも分かりません。説明不足です。

⑬ これもPPP/PFIスキームを説明していますが、対象となっているインフラが違うだけで、同じような解決策を示しているように見えます。

3)インフラ空間を活用した太陽光発電

広大なインフラ空間を活用し、インフラ管理者が太陽光発電を実施する。普及にあたっては第三者が所有する太陽光発電設備をインフラ空間に設置・維持管理するPPA方式を採用し、太陽光発電導入にかかる初期費用を抑える⑭。また従来のシリコン系太陽光発電池は本体重量や保護ガラスの重量により設置場所が限られているが、より軽量で柔軟性のあるペロブスカイト太陽電池を採用し、太陽光発電の普及促進を図る。

⑭ 若干の違いがあれども、これもPPP/PFIスキームですね。解決策がすべて同じに見えてしまいます。きちんと整理整頓しましょう。記述は、再生可能エネルギーの種類で解決策を区分していますが、この整理があまりよくないのだと思います。記述された解決策の内容を再整理した場合、①民間活力の導入(PPP/PFI、スモールコンセッション、PREなど)、②インフラ空間の活用(インフラ施設の利活用、公的不動産の活用)、③廃棄物の活用(間伐材の活用、汚泥処理時におけるバイオガス活用、ごみ焼却に発電)といった区分にすることができます。この区分により、多角的な解決策の提案が可能になると思います。

(3)新たに生じるリスクと解決策

豪雨や地震による再生可能エネルギー発電設備の破損がリスクとして挙げられる⑮。解決策は維持管理体制の確保である。災害対応時や点検時のために管理用道路を設置する。平時のモニタリングでは遠隔カメラやドローンによる監視を行い、維持管理コスト縮減を図る。

⑮ 新たに発生する問題なのでしょうか。もともと存在するリスクだと思います。もっと解決策との因果関係が強いリスクの提案が求められます。例えば、再エネの特徴である気候に左右されるといったことに起因する電力供給の不安定さなどがリスクとして考えられます。

(4)業務遂行にあたり必要となる要件や留意点

倫理の観点から、全ての段階において公衆の利益と安全を第一に考えることが必要な要件である。発電施設の施工・運営にあたっては周辺住民の影響に留意する。

社会の持続性の観点から、将来にわたり再生可能エネルギーを発電できるよう発電施設の維持管理を適切に実施することが要件である⑯。発電施設の計画にあたり現存する自然環境を保全するよう留意する 以上

⑯ 再エネという環境負荷の低減を目的としているので大丈夫だとは思いますが、社会の持続性を維持管理としてとらえられる可能性があると思います。このリスクを回避するため、紛れがない例として、ライフサイクルアセスメントの導入などを要件とするのも一つです。

「カーボンニュートラル×分野横断」完成

(1)カーボンニュートラルを通じた国土づくりの課題

1)既存インフラを活用した再生可能エネルギーの普及

我が国の発電方法は火力発電が約7割を占めており、再生可能エネルギー(再エネ)の利用拡大が求められている。しかし、再エネ設備の設置は、多くのコストを要する。他方、インフラ等には余剰空間が多く存在するなど、再エネ拡充のポテンシャルを有している。このため、既存ストックを有効活用しコストを削減することが重要である。したがって、費用面の観点から、既存インフラを活用した再エネの普及が課題である。

2)都市におけるネイチャーポジティブ

カーボンニュートラル達成のためにはCO2排出抑制のほか、吸収量増加の取組が重要である。しかし、吸収源となる都市の緑地は、都市開発等により年々減少している。さらに、都市緑地等の減少は生態系サービスの喪失にもつながることから、都市において自然環境を保全・創出することが急務である。したがって、CO2吸収の観点から都市におけるネイチャーポジティブが課題である。

3)電気・水素自動車の普及

運輸部門における自家用車のCO2排出量は約9割を占める。自家用車のCO2排出量削減のため、電気や水素など新しい燃料を活用した自家用車が開発されている。しかし、航続距離の短さに加え、EVスタンドや水素ステーションなどが不足していることから、環境負荷の少ない次世代自動車の普及は進んでいない。したがって、交通の観点から、次世代自動車の普及を促進する都市基盤整備が課題である。

(2)最も重要な課題と解決策

エネルギーは住宅や産業などすべての活動に関わることから既存インフラを活用した再生可能エネルギーの普及が最重要課題である。以下に解決策を述べる。

1)官民連携の強化

公共施設等へ再エネ設備の導入を効果的かつ効率的に導入するため、PPP/PFI制度の活用を図る。活用に当たっては、民間事業者の創意工夫を促すため、経済的インセンティブの付与に留意する。例えば、発電設備の整備・運営にPFIを導入したうえで、売電収入の一定割合を事業者の収入とする。これにより、事業者は、費用の削減や効率的な発電といった取り組みに積極的になる。この成果と利益を連動させる仕組みを導入することで、事業者のノウハウ・創意工夫を効果的に引き出し、再エネ設備を効率的に整備する。

2)未利用エネルギーの活用

ストック効果を最大限活用するため、公共施設等の管理運営過程で発生する副産物、熱源など未利用エネルギーを活用する。例えば、森林や河川の維持管理で発生した間伐材を活用した木質バイオマス発電を行う。また、下水汚泥を活用して、微生物による分解過程で発生するメタンガスを燃焼して発電する消化ガス発電を行う。発電利用に適さない小規模な下水道処理場では、流域内で集約・再編を図り、施設の合理化と合わせて発電事業を進める。

3)インフラ空間の活用

未利用空間を有効に活用するため、インフラの余剰空間で太陽光発電を実施する。具体的には、港湾・空港において管理棟やターミナル屋根に太陽光パネルを設置する。また、従来のシリコン系太陽光発電池は本体重量や保護ガラスの重量により設置場所が限られているが、より軽量で柔軟性のあるペロブスカイト太陽電池を採用し、設置可能スペースの拡大も図る。

(3)新たに生じるリスクと解決策

太陽光や風力発電は、天候によって発電量が変動するため電力供給の不安定さがリスクとなる。解決策は、電力の効率的な利用を最適化するスマートグリッドを導入する。発電量が多い地域から不足地域へ送電するなど、需給調整を行うことで電力供給の安定化を図る。

(4)業務遂行にあたり必要となる要件や留意点

倫理の観点では、公衆の利益と安全を第一に考えることが必要な要件である。発電施設の施工・運営にあたっては、周辺住民の影響に留意する。

社会の持続性の観点では、単に再生可能エネルギー導入するだけでなく、ライフサイクルアセスメントを考えることが要件である。発電施設の計画にあたっては、現存する自然環境を保全するよう留意する。以上