添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

投稿者による予想問題 第2弾

予想問題を作成する重要性いついては、以前お伝えしたところです(前回の記事はコチラ)。そんな中、予想問題&その論文が投稿されました。みんなで予想して、みんなで合格する作戦が定着してきたのですかね!?なんとも、嬉しい傾向です。

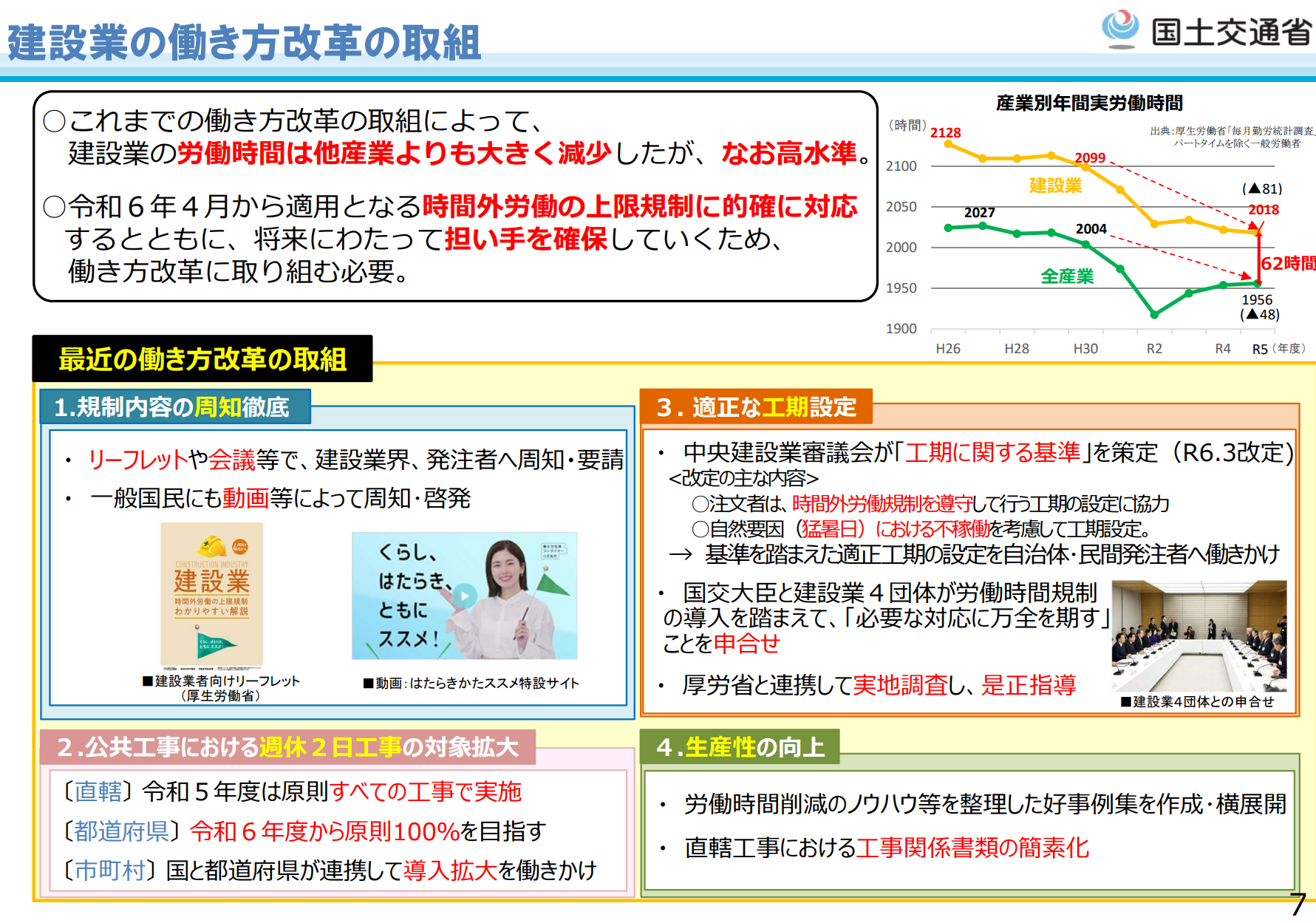

今回投稿いただいた予想問題のテーマは「働き方改革」です。なかなか良いテーマですよね。昨今の建設業における人手不足は、大きな社会問題に発展しています。身近な例で言うと、資材・人件費の高騰、人手不足などにより建設コストが跳ね上がり、マンションの販売価格などをみると数年前より、大幅に上昇しています。

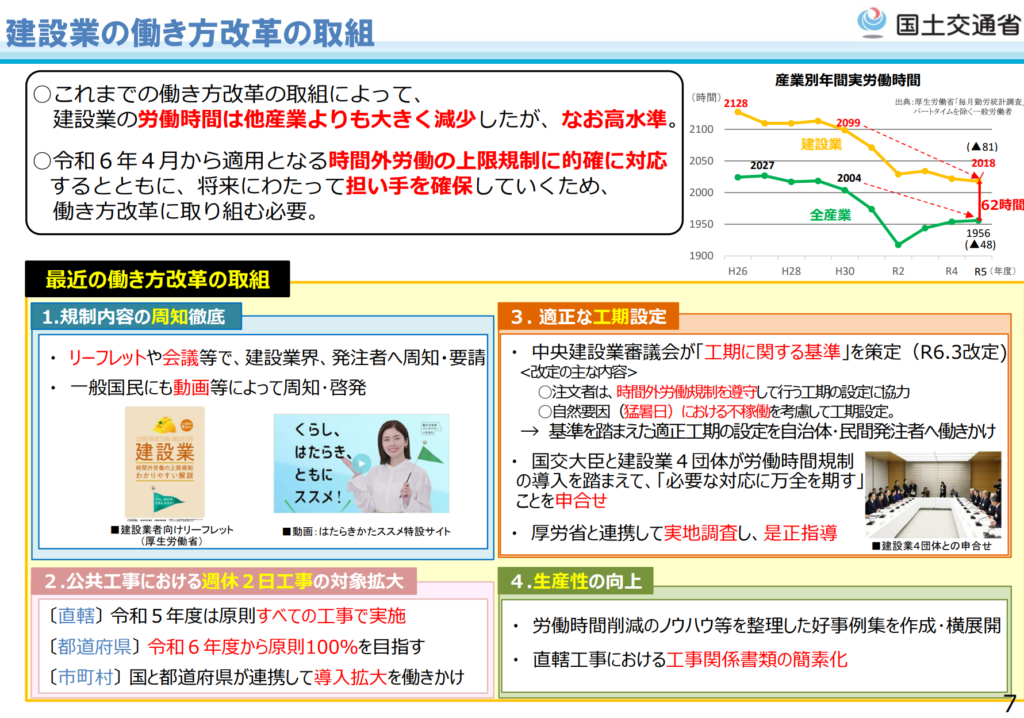

公共事業も不調や入札業者なしといった事態が発生しています。このような、問題を解決するためには、建設業の働き方改革を進め、将来にわたって担い手を確保する必要があるといった流れです。また、令和6年4月からは、時間外労働の上限規制が建設業にも適用されましたので、時事的背景もばっちりです。

このような中、国土交通省では、令和6年12月2日に中央建設業審議会が開催され、担い手3法の状況やICT指針(案)などが報告されています(資料はコチラ)。これらの資料は、最近の動向をつかむのに最適な資料になっていますので、ぜひご一読あれ。

論文

問題:21 世紀の労働環境は、テクノロジーの急速な進展、人口構造の変化、経済のグローバリゼーションなど、多くの要因によって大きく変動している。これらの変化は、働き方に多様性と柔軟性をもたらす一方で、新たな労働の形態や働き方のニーズを生み出している。そのため、企業や組織は、生産性の向上、労働者の健康と幸福、組織の持続可能性を達成するために、働き方改革を進める必要がある。

これらの改革を推進し実施する上で、新しいテクノロジーの適用、労働環境の改善、労働者のスキルアップ等、多岐にわたる課題の解決が求められている。

上記を踏まえ、以下の設問に答えよ。

(1) 自身の専門分野において、働き方改革を推進する上で解決すべき課題を、技術者としての立場で多面的な観点から抽出し分析せよ。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を 1 つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

(4) 業務遂行において必要な要件を技術者としての倫理,社会の持続可能性の観点から述べよ。

働き方改革(初稿)

(1) 働き方改革を進めていくにあたっての課題

1) 適切な工期の設定と発注時期の平準化

公共事業は、多数の関係者が関わるため、元請け・下請けそれぞれに適切な工期設定が求められている①。しかし、予算単年度主義の影響で工期が3月に設定されることが多い②。その結果、年度末の繁忙期、年度当初の閑散期に人員の余剰が発生しているのが現状である。限られた人員の中で効率的に事業を進めるため③、適切な工期の設定と発注時期の平準化が課題である④。

① 民間事業においても求められていることであり、公共事業に限ったことではないと思います。

② 前段では「適切な工期設定」の必要性を述べていますが、これは期間の話ですよね。それに対して、この内容は発注時期の話になっています。よって、接続詞は逆接ではなく、並列を使うべきでしょう。

③ 平準化しても事業自身の効率が上がることは、直接的には関係なくないですか。事業というより、世の中にある労働力を無駄なく使うといったことが目的ではありませんか。

④ 観点がありません。また、視点が労働力を無駄なく使うというものなので、なぜ働き方改革につながるのかといったことが分かりません。働き方改革の推進というより、人手不足への対応に見えます。

2) 雇用条件の改善

建設技術者の平均年収令和〇年時点で約〇〇〇万円であり、全産業平均○○〇万円を大きく下回っている⑤。また年間出勤日数は全産業平均と比べ13日多い。天候や受注件数に左右されることから不安定な労働条件である⑥。技術者の技能や経験に応じた適切な賃金の支払い、ワークライフバランスを充実させるために雇用条件の改善が課題⑦である。

⑤ 分かっているとは思いますが、練習時点で数字を把握し書きましょう。

⑥ このパラグラフの構成は、現況→問題点→必要性→結論(観点・課題)といった構成をお勧めしています。課題とは、問題を解決するための行動を指します。すなわち、背景では、問題と解決に向けた行動を示唆(解決策そのものではなくヒント程度)する必要があります。この背景は、すべて現況しか記載されておらず、問題点や必要性を明確にした方が良いでしょう。

⑦ 観点がありません。技能や経験に応じ賃金が適切に支払われていないことを背景で述べておらず唐突です。また、ワークライフバランスは充実というより、確保ではないでしょうか。さらに、雇用条件は、求職者に対する労働条件です。このケースで言うと単に労働条件で良いのではないでしょうか。

3) DX活用の推進

建設業は紙ベースのやりとりや対面打合せなど昔からの慣習が残っている。そのためデータの管理や共有、日程調整や意思決定に時間がかかっている。これらにより業務効率が低下⑧し、生産性が向上しないのが現状である。限られた人員で多くの業務をこなす必要があることから⑨、生産性向上のためDX活用の推進が課題である。

⑧ 「昔からの習慣」と述べているので、低下したわけではないですよね。効率が悪いですかね。

⑨ 観点がありません。また、なぜ限られた人員で多くの業務をこなす必要があるのかといった説明がないので、読み手は何で?となってしまいます。

(2)最重要課題とその解決策

最重要課題にDX活用の推進を挙げる。なぜなら労働時間の短縮や効率化による生産性向上は働き方改革に直結するからである。以下に解決策を挙げる。

1)BIM/CIMの導入

BIM/CIMの導入により計画から維持管理までの建設プロセス全体の生産性を向上させる。計画、調査設計段階から3次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理においても3次元モデルを連携させる⑩ことで関係者の情報共有を円滑にする⑪。これにより、各段階で情報共有することができ⑫、ミスや手戻りの減少、工程短縮を図る⑬

⑩ 3次元モデルを連携させるとは、どのような行動なのでしょうか。単に施工や維持管理において3次元モデルを活用するということですかね。その場合、設計に3次元モデルを導入しているのですから、その施工は当然活用することになりますので、維持管理のみが活用という形になると思います。

⑪ 情報共有を目的にするなら、3次元データでなくてもよいのではありませんか。3次元という特徴を加味した効果でないと釈然としません。

⑫ 「これにより」は、「情報共有を円滑にする」を指していると思います。よって、重複しています。不要。

⑬ なぜこのような効果が発現するのですか。BIM/CIM導入との関連性がよく分かりません。説明不足です。

2)ICT施工の促進

ICT施工により建設現場の省人化を図る⑭。例えば、1人のオペレーターが複数の建設機械を操作管理する「施工のオートメーション化」により1人あたりの生産性を向上させる。さらに、建設現場に立ち入らず遠隔で建設機械の動作管理をすることで安全性の向上や労働環境の改善にも寄与する⑮。

⑭ 目的が変わっていませんか。効率化や生産性の向上が目的ではないのですか。労働者不足への対応といった課題にすり替わってしまう傾向がありますね。目的は、働き方改革です。

⑮ 効果として述べるのではなく、解決策なので「やること」として書きましょう。→「・・・改善を図る」

また、これは波及効果として書いているのですかね。根幹の目的は、多様な働き方の実現ですから、遠隔操作という特徴を踏まえ、場所という制限がなくなるため多様な働き方ができるといったような主旨を述べてはいかがでしょうか。

3)行政手続きのデジタル化

行政手続きのデジタル化により利便性を向上させる⑯。工事や委託契約の手続きや占用許可などインフラ整備には様々な手続きが必要である。従来は申請者が直接行政機関に赴き提出するため、時間と労力を要している。行政担当者は膨大な申請書類を処理しており、業務負担が大きい。各種申請のデジタル化により双方の利便性向上を図る⑰。

⑯ 住民の利便性を上げても本件とは関係ないので、誰(何)に対する利便性を向上させるのか明確にしましょう。

⑰ これらは、現況や効果ばかりが書いてあり、具体的な行動がありません。ここは、解決策なので後者を書くべきです。

(3)新たなリスクと解決策

デジタル化の格差が生じる恐れがある⑱。人口規模の少ない自治体では、デジタル人材の不足や予算不足によりデジタル化が進まない可能性がある⑲。特に地方部では通信インフラ整備が不十分な地域もあり、デジタル化の恩恵を十分に受けられない。また、ベテラン技術者はインターネットの扱いに不慣れな場合が多い。⑳

解決策として光ファイバーや5Gの整備やオンライン申請の説明会を行う。デジタル化に誰一人取り残されない社会を目指す㉑。

⑱ デジタル化の格差という表現がよく分かりません。

⑲ これらの問題は、新たに生じるリスクではなく、もともと存在していたリスクではありませんか。条件を満たしていないと思います。また、⑱もそうなのですが、恐れがある、可能性があるとしては、発生しない可能性も含まれてしまいます。文末は、断定してしまいましょう。

⑳ 人材不足、予算不足、通信インフラ、デジタルデバイドと盛りだくさんで、総花的に見えます。⑲の指摘も踏まえ、もう少し論点を明確化した方が良いでしょう。

㉑ 後述には理念めいたものがありますが、一般論的な記述より、具体的な解決策の記述が望まれます。5Gの整備とありますが、予算や人員が不足しているという部分に矛盾しているように感じます。⑳のとおり、リスク解決策ともに再整理が必要です。

(4)業務遂行において必要な倫理、社会の持続性

倫理の観点から、全ての業務において常に公共の安全と福利を第一に考える。生産性向上を追い求めるあまり、安全性を損なうことやデータ不正・改ざんをすることは決して行わない。

社会の持続性の観点から省エネ・省資源化を図る。例えば受発注者間のやり取りを情報共有システムで行うことでペーパーレス化を図り、紙消費量を減らす。ICT施工では、現場の丁張設置や重機周りの人力作業が減少するため、建設機械から排出されるCO2を削減できる㉓。このことからSDGsの達成にも寄与する㉔。

以上

㉓ 人力作業はCO2を排出しないので削減にならないのではありでしょか。

㉔ 効果ではなく要件として書きましょう。例えば、「SDGsの目標の一つである・・・に配慮することが要件である」といった表現が考えられます。

働き方改革 チェックバック①

(1) 働き方改革を進めていくにあたっての課題

1) 長時間労働の改善

建設業における労働時間は、他産業と比べて長く、年間労働時間は2000時間を超えている。出勤日数が多いことや工期の厳しさによる残業などが原因として挙げられる。長時間労働は体調の悪影響や集中力散漫による事故につながる。したがって、健康の観点から長時間労働の改善が課題①である。

① パラグラフの構成はとてもよくなっていますが、課題設定が気になります。2024年4月以前ならこの課題で問題ないのですが、現在は時間外労働規制が適用されます。よって、対応済みと考えます。

2) 労働条件の改善

建設技術者の平均年収は、令和4年時点で約466万円であり、全産業平均約494万円を下回っている。また天候や受注件数に左右されることから不安定な労働条件である。技術者の技能や経験に応じた適切な賃金の支払いやフレキシブルな働き方の取組が必要である②。したがってワークライフバランスの観点から労働条件の改善が課題③である。

② 適正な賃金、フレキシブルな働き方を必要とする背景(問題点)がありません。前述されているのは、賃金の額(←これだけでは不適切な賃金なのか分からない)、不安定な労働条件(←何にも関係していない)です。もっと、必要性と関係性のある問題点を前述しましょう。

③ 前述でワークバランスの説明(辛うじてフレキシブルな働き方が該当しますが、背景なし)もなければ、ワークバランスと労働条件の関係性も分かりません。文脈が通っておらず、支離滅裂です。お金の話をしたいのか、ワークバランスの話をしたいのかどちらなのか分かりません。前段の話を後段で受けるように文と文をしっかりつなぎましょう。

3) DX活用の推進

建設業は紙ベースのやりとりや対面打合せなど昔からの慣習が残っている。そのためデータの管理や共有、日程調整や意思決定に時間がかかっている。対して建設就業者は平成9年をピークに減少していることから生産性向上の取組は急務である④。したがって生産性の観点からDX活用の推進が課題である⑤。

④ 労働力が足りないから、生産性を上げる必要があるのか、業務に無駄があるから生産性を上げるのか言いたいことがよく分かりません。これは、説明する順番を変えると分かりやすくなると思います。建設業の就業者は減少(現況)→人手不足なのに無駄な業務多い(問題点)→生産性の向上が必要(必要性)→(結論)の流れではないでしょうか。

⑤ 生産性が必要と前述しているので、同じ主張を何度もしており、あまり美しい表現ではないですね。④のとおり、業務を効率化して少ない人数で対応するとの主旨ならば、「省力化」、「効率化」といった具合に表現を少し変えるとより良くなると思います。また、DXとは、デジタル技術を活用して業務プロセスや製品、サービスなどを変革することですから、DXの活用は違和感があります。「DX化の推進」、または「デジタル技術の活用が課題」のどちらかですかね。

(2)最重要課題とその解決策

最重要課題にDX活用の推進を挙げる。なぜなら労働時間の短縮⑥や効率化による生産性向上は働き方改革に直結するから⑦である。以下に解決策を挙げる。

⑥ 1つ目の課題も該当します。

⑦ なぜ直結すると考えたのでしょうか。腑に落ちません。労働者だけでなく、雇用者にもメリットがあり実現しやすいといったところでしょうか。

1)BIM/CIMの導入

BIM/CIMを導入し計画から維持管理までの建設プロセス全体の生産性を向上させる。3次元モデルのデータベース化により、測量・設計データや竣工図などの情報を一元管理し、受発注者の情報共有を容易にする。3次元の視覚化で既設構造物の接続部、支障物の位置確認、完成イメージを関係者と共有する。また情報一元管理により情報の問い合わせや資料を探す手間を削減する⑧。

⑧ これは、前述にある「情報を一元管理し、受発注者の情報共有を容易にする」と重複気味ですね。測量・設計の話しかしていないので、維持管理の具体例に変えると良いでしょう。

2)ICT施工の促進

ICT施工により現場の作業効率化を図る。例えば、「施工のオートメーション化」により1人あたりの重機操縦生産性を向上⑨させる。1人のオペレーターが複数の建設機械を操作管理する。またリアルタイムに施工データを取得しAIを活用することで建設機械の最適配置を計画する⑩。さらに、建設現場に立ち入らず遠隔で建設機械の動作管理をすることで、場所にとらわれない多様な働き方ができる⑪。

⑨ 生産性とは、産出量 / 投入量です。一人当たりと投入量を述べているのですから、おかしな表現になっています。「重機操作の生産性を向上」または「1人当たりの重機作業量を向上」のどちらかですかね。

⑩ ここは、もう少し具体的な例示の方が良いと思います。例えば、「AIカメラによる重機の掘削・積込み作業の解析と作業計画の最適化、AIカメラによるダンプトラックのリアルタイム入退管理を実施する」といった事例が考えられます。

⑪ やることとして書いた方が良いと思います。→「・・・を実現する」

3)行政手続きのデジタル化

行政手続きのデジタル化により、行政担当者・申請者の利便性を向上させる。従来は申請者が直接行政機関に赴き提出するため、時間と労力を要している⑫。具体的には⑬道路・河川占用申請をオンライン申請システムで完結させる。類似申請のデータ流用⑭により書類作成時間を削減させる。また行政機関への移動時間を削減する⑮。

⑫ これは現状なので不要ですね。

⑬ 占用申請という個別の事例なので、接続詞は「例えば」の方が適切でしょう。

⑭ 類似申請のデータ流用がどのような行動なのかよく分かりません。これも、どんなデータを流用するのか、どのように効率化されるのかを具体的に書きましょう。

⑮ オンラインで完結と述べているので、この効果は書くまでもないでしょう。行政担当者・申請者双方と述べているので、行政担当者のメリットも述べるべきでしょう。

(3)新たなリスクと解決策

データ利用増加によるハッキングやサイバー攻撃のリスクが高まる。個人情報や企業機密情報の流出の恐れがある。解決策として。⑯最新のセキュリティソフトやファイアウォールを導入し、ハッキング等を予防する⑰。サイバー攻撃を受けた場合の行動計画を事前に策定し、関係者に周知する。

⑯ →「、」

⑰ ちょっと当たり前すぎるような気がします。「重要インフラのサイバーセキュリティに係る安全基準等策定指針」では、多層防御(従来の「ネットワーク境界で侵入を防ぐ」ことに特化したセキュリティ対策とは異なり、サイバー攻撃を受けることを前提とし、入口対策・内部対策・出口対策など多層にわたって防御)の重要性を説明していますので、ここら辺を記載してはどうでしょうか。

(4)業務遂行において必要な倫理、社会の持続性

倫理の観点から⑱、全ての業務において常に公共の安全と福利を第一に考える。生産性向上を追い求めるあまり、安全性を損なうことやデータ不正・改ざんをすることは決して行わない。

社会の持続性の観点から省エネ・省資源化を図る。例えば受発注者間のやり取りを情報共有システムで行うことでペーパーレス化を図り、紙消費量を減らす。ICT施工では、現場の丁張設置手間や高精度の土工仕上げにより手直しが減少するため、建設機械から排出されるCO2を削減できる。このことからSDGsの目標13「気候変動」にも配慮することが要件である。以上

⑱ このパラグラフの内容は、内容に沿って書かれておりとても良いのですが、問われていることに明確に答える記述にしたらもっと良いと思います。→「倫理の観点に関する要件は、・・・考えることである」※以下同様。