添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

新たな技術基本計画

国土交通省が策定を進めている「新たな技術基本計画」は、今後の社会課題に対応し、持続可能で強靱な社会を実現するための中長期的な技術政策の指針です。現在、社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会にて、計画の骨子案について議論が行われています(骨子案はコチラ)。

この計画は、人口減少や少子高齢化、自然災害の激甚化、インフラの老朽化、地球温暖化、デジタル化の進展といった社会経済情勢の変化を背景に、国土交通分野における技術の開発・導入・人材育成を国が主導して推進することを目的としています。

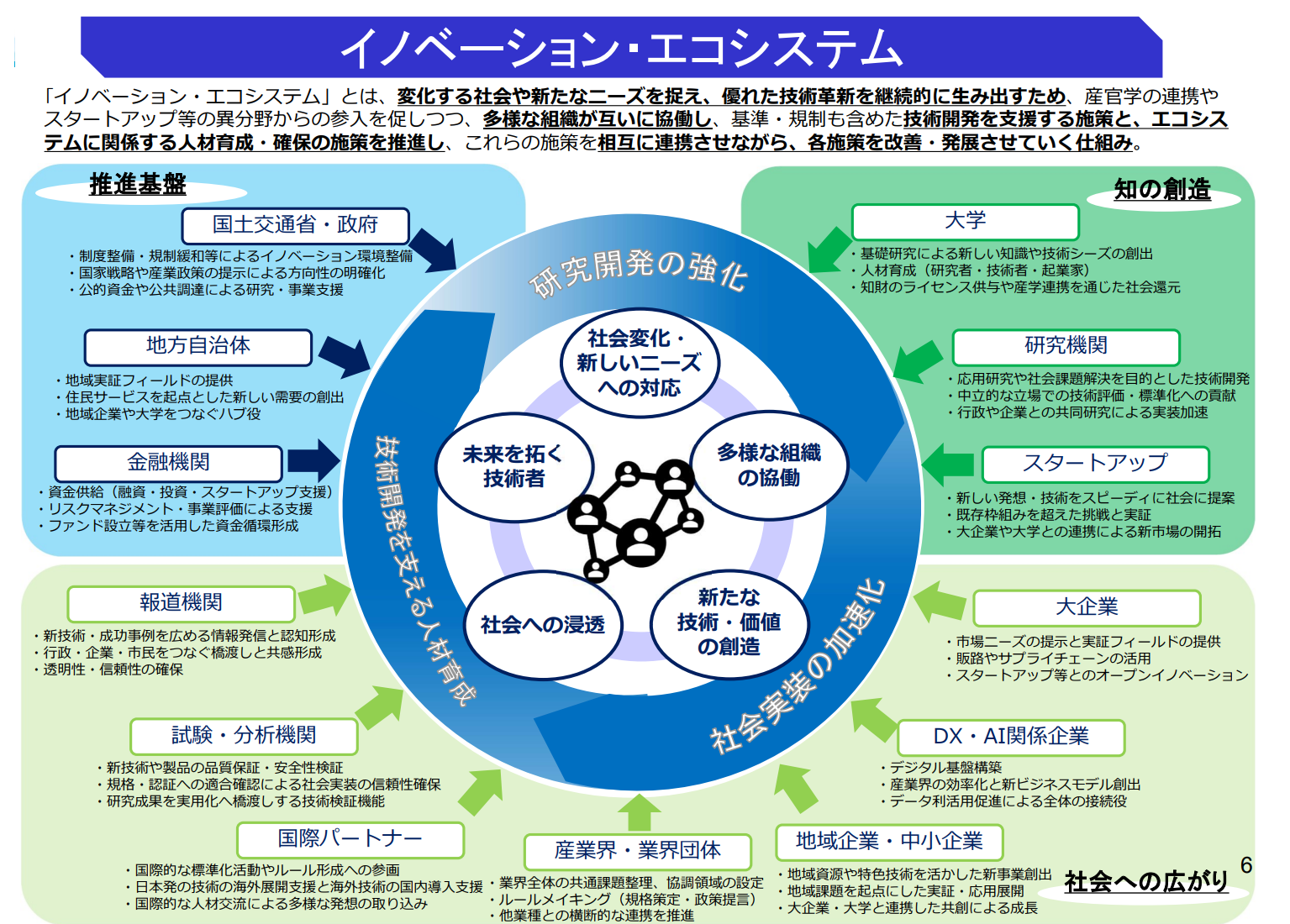

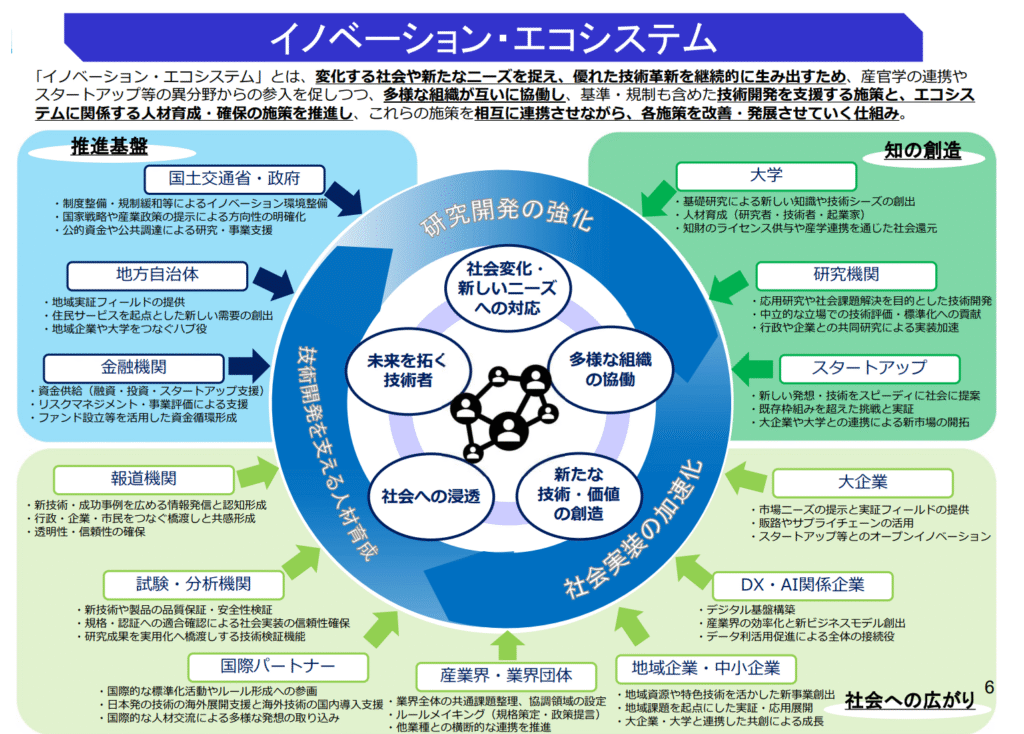

計画の柱となるのは、「イノベーション・エコシステム」の構築です。これは、産官学やスタートアップ、地域企業など多様な主体が連携し、技術開発から社会実装、普及までを一体的に支援する仕組みです。国は政策ニーズを明確に示し、研究開発のマネジメント機関を通じて、現場ニーズや最新技術動向を踏まえた支援体制を整備することしています。

また、公共工事における新技術の活用を促進するため、地方整備局などに技術支援組織を設置し、現場ごとの課題に応じた技術選定や導入を支援します。さらに、技術者の育成と活躍の場の創出も重視されています。

研究開発、社会実装、普及の各段階において求められる人材像を明確にし、実践的な学びの場の提供やリカレント教育、民間資格の活用などを通じて、技術者のスキル向上とキャリア形成を支援します。特に、国交省内の技術系職員の育成と評価の仕組みを整備し、技術者が挑戦しやすい環境づくりを進めることが掲げられています。

この計画の策定にあたっては、令和4年から複数回にわたる技術部会での議論を重ねており、令和7年10月の第38回部会では骨子案が提示され、関係団体や民間企業からの意見聴取が行われました。今後は、令和7年12月に原案を作成し、パブリックコメントを経て、令和7年度内に正式な計画として公表される予定です。

新たな技術基本計画は、国土交通分野における技術政策の羅針盤として、今後の社会課題に対応するための重要な役割を担うことが期待されています。タイミング的には、技術士試験の出題テーマとして取り扱われる可能性は十分あります。

技術士試験では、社会課題と技術の関わりを問うテーマが多く、近年は「インフラの老朽化対策」「カーボンニュートラルと脱炭素技術」「DX・AIの社会実装」「災害対応と国土強靱化」「地域活性化とスマートシティ」「技術者倫理と人材育成」などが注目されます。

働き方改革 チェックバック①

(1) 働き方改革を推進するための課題

1)生産性向上の取組加速(技術面の観点)

建設業界では、生産性の向上を目指してi-Constructionを推進し、ICT施工による作業時間の短縮等、一定の効果を挙げてきた。しかし、建設業の総労働時間が全産業平均と比べて長い状況は、取組の前後で変わっていない①。よって、技術面の観点②から、更なる省人化・効率化を目指して、生産性の向上に繋がる取組を加速させることが課題である③。

① 取組で一定の効果を挙げたとしているにもかかわらず、そのあとすぐに変わっていないでは、どっちが言いたいのかよく分かりません。一見して、矛盾した表現になっています。

② なぜ技術面なのでしょうか。課題には技術に関する記載がありません。

③ 省人化を図ったら、結局1人当たりの労働時間は変わらず働き方改革(労働時間の短縮)は達成できないのではありませんか。労働力不足に対する課題に見えます。題意は働き方改革です。目的がずれています。

2)適正な工期設定(労働時間の観点)

建設業は全産業平均と比べて総労働時間が長く④、週休2日が確保できていない場合が多い。これは、著しく短い工期設定が原因の一つとなっている⑤。工期設定を行うにあたり、発注者の意向を優先して受注者側が協議を依頼しない場合や、協議に応じてもらえない場合がある。よって、労働時間抑制の観点⑥から、適正な工期設定を行うための仕組みづくり⑦が課題である。

④ 総労働時間が長いことは、前の課題で説明しています。同じことを繰り返し説明することは避けましょう。

⑤ 指摘の修正なのですが、「著しく短い工期」を設定する契約は、建設業法で禁止されています。違法行為がまかり通っていることを暗に示してしまっています(後述の記載も同じ)。もう少し、マイルドにしましょう。→「余裕のない工期設定・・・」

⑥ 抑制まで書いてしまうと観点ではなく、課題(解決策)になっているように見えます。仕組みとか制度面とかですかね。

⑦ これは前述の通り、法制度が整備されています。よって、⑤を踏まえると、余裕期間を見込んだ工期設定などが考えられます。

3)適正な労務価格の設定(労働力確保の観点)

建設業の賃金は全産業平均と比較して低い状況にある。賃金が低いと労働力を確保できず、建設業の持続可能性が損なわれる。また、建設工事の契約において、労務費の見積りが曖昧なまま工事を受注した場合、受注金額の範囲で労務費を決定せざるを得ず、十分な賃金の原資を確保できないことがある⑧。よって、労働力確保⑨の観点から、適正な労務価格の設定が課題⑩である。

⑧ 2024年の建設業法改正により、技能者の賃金確保のために「適正な労務費の支払い」が義務付けられています。特に、著しく低い見積もりによる契約が禁止され、適正な労務費が確保される仕組みが導入されています。これを踏まえると、⑤と同様に法律違反を指摘しています。違法行為をただすという提案はあまり好ましくありません。

⑨ 確保まで書いてしまうと観点ではなく、課題(解決策)になっているように見えます。そうなると前述の課題が制度面で、こっちはCCUSなどをイメージして仕組み面ですかね。

⑩ この課題も⑧のとおり、背景を踏まえると違法行為の是正に見えてしまいます。これもCCUSなどをイメージして職能・キャリアに応じた賃金支払いなどの課題が考えられます。

(2) 最重要課題と解決策

「生産性向上の取組加速」が最も重要な課題と考える。なぜなら、建設業の大命題である社会資本の整備・維持管理の推進に繋がる⑪からである。

⑪ そもそも、働き方改革の目的は担い手確保であり、すべての課題の根底には「社会資本の整備・維持管理の推進に繋げる」といったことが包含されています。3つの相対評価として選択理由を設定すべきでしょう。例えば、生産性の向上は、工期短縮や賃金上昇にも効果があるといったことが考えられます。

1)自動施工技術の活用

自動施工技術を活用し、少数のITパイロットが複数の建設機械の動作を管理できるようにすることで、省人化を図る⑫。具体的には、汎用の建設機械にGPSや障害物検知センサー、制御コンピュータを取り付けることで自動運転を可能とする。さらに、管制室から作業計画を送信することで自動化建設機械を制御⑬する。

⑫ ③のとおり、省人化が目的になっていることに違和感があります。

⑬ 作業計画とは何ですか、誰に送信するのですか、どうやって制御するのですか、具体的にはとあるにもかかわらず抽象的で何をやるのか分かりません。

2)BIM/CIMの活用

調査から維持管理までの建設生産プロセス全体をデジタル化し、必要な情報に素早くアクセスできる仕組みを構築する⑭。建設生産プロセスにおいて多量に取得されるデータを、3次元モデル等に関連付けたBIM/CIMを作成する⑮。このBIM/CIMを活用して、設計情報等をAR・VRに投影し、関係者同士の情報共有をスムーズに行う。

⑭ この仕組みを構築する目的を記述しましょう。

⑮ 「データを・・・BIM/CIMを・・・」と助詞「を」が連続しており、何をするのか結局のところ分からないです。言いたいことは「取得データを3 次元モデルで統合・共有する」ですかね。

3)施工管理のオフサイト化

監督・検査等の施工管理に関わる場面で、オフサイト化を実現する。具体的には、完成検査等の場面で遠隔臨場を実施する。また、配筋の出来形確認等において、対象をカメラで撮影し、画像解析を行うことで仕様が満たされているか確認する。これらにより⑯、監督員が現場に赴く時間を省略することができる。

⑯ 完成検査等と言っているので、出来形確認も含まれるのではありませんか。順番を変えると良いと思います。→「例えば、配筋の出来形確認等において、対象をカメラで撮影し、画像解析を行うことで仕様が満たされているか確認する。このような遠隔臨場により、・・・」

(3) 解決策を実行しても生じうるリスクとその対策

・技術継承の停滞

デジタル技術で業務を効率化することで、実際に現場を確認する機会が減少し、現場技術のノウハウや地域特性に応じた対処法⑰等が継承されないリスクが生じる。対応策として、熟練技能者にウェアラブルカメラやアイトラッカーを装着して作業状況⑱を動画化し、作業における留意点を解説する講習会等を開催する。

⑰ このノウハウや対処法は、技能者のスキルのことなのでしょうか、それとも監理技術者(または監督員)のスキルなのか判然としません。

⑱ 技能者のスキルでないとなると、ノウハウや対処法とは一体何のことなのかといった疑問が生じます。このように誰の何が継承されないのかといったことを明確にしないと、対応策の適切性も判断できません。

・情報漏洩、サイバー攻撃

解決策の実行にはデジタル技術の全面的な活用が必要である。遠隔システム等では、大量のデータがネットワーク上でやり取りされる。その結果、サイバー攻撃による情報漏洩のリスクが生じる。対応策として、暗号化やアクセス制限等のセキュリティ対策の徹底や、従業員等へのデジタルリテラシー教育をする。これにより、業界全体でセキュリティレベルを高める。

(4) 技術者倫理と社会の持続性に関する留意点

技術者倫理に関しては、公衆の安全と健康及び福利を最優先にすることが要点である。生産性の向上を求めるがあまり、要求品質を損なわないよう留意する。

社会の持続性に関しては、環境や生態系への影響を最小限に抑え、将来世代にわたって持続可能な選択をすることが要点である。低環境負荷の技術を積極的に採用することに留意する。 以上