添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

読書の秋ならぬ勉学の秋

暦は9月の下旬を迎え旧暦で言えば、もはや晩秋です。しかし、残暑というのがおこがましく感じるほどの暑さが連日続いています。10月を迎えても、30度を超える真夏日が続くと予想されていますから、その異常さは想像を超えています。

しかし、長月であることには変わりなく、夜は穏やかな気温になりますから、読書がはかどること、はかどること。名作から新作まで、どれを手に取っても活字の世界は刺激的で最高です。こんな時期だからこそ、眠くなりがちな古典都市計画の本でも読もうかなと思っています。

さて、こんな長い夜ですから、受験生の皆様はにとっては絶好の勉強機会です。過去問を解くにしても、時間をかけて丁寧に関連事項を調べながら、最高の論文を創作するのは結構楽しい作業です。単に白書を読むのでは、辛く感じる人もいると思いますので、目的意識を持って資料を読解することが楽しく、知識を身につけるコツだと思います。

一方、筆記試験を終えた受験生は、合格発表まで約1か月半ですから、そろそろ準備をはじめてはいかがでしょうか。口頭試験の準備は、想定問答(Q&A)の作成に他なりません。100問くらいほしいところですので、今からチビチビ作成するのがお勧めです。

また、想定問答は、ただ聞かれそうなことを思いつくまま質問を作る、あるいは聞かれたことに対する答えを作るといった単純なものではありません。公開されている評価軸にそった質問と、評価に値する解答を作ることが肝要です。

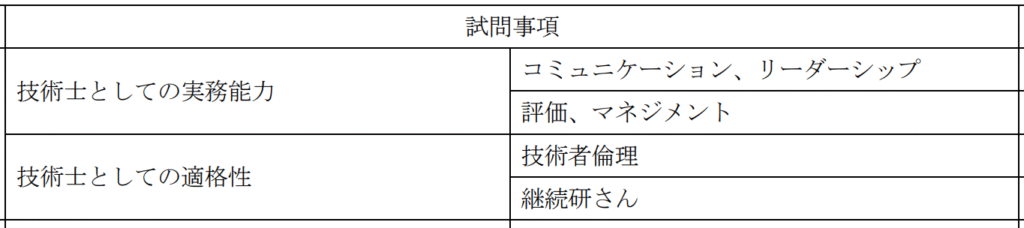

では、技術士口頭試験では一体どのような視点で、回答を評価するのかということが最も重要になります。この評価軸については、以下の通り「技術士試験合否決定基準」において、その評価軸は示されていますから、親切にも答えはすでにあると言えます。

しかし、これじゃあよく分からん…ということで、コンピーテンシーや技術士倫理綱領の正しい理解が不可欠になります。よって、この時期はこの2つの要素を理解することに全力投球です。また、これらの対策にも通じる「制度設計力」に関する著書を執筆中ですので、こちらも注目していただけると嬉しいです。

「労働力不足×維持管理」後編

本日の添削LIVEは、前回の続きとなります建設部門 必須科目Ⅰ「労働力不足×維持管理」をお届けします(問題はコチラ)。今回は、後半戦ということで完成を迎えます。激熱トピックをどのように論述展開しているのか注目です。技術情報の収集は国の機関(国交省など)から、文章構成はロールモデルからが基本です。文章の組み立てなどをどんどん取り入れていきましょう。それでは早速論文を見ていきましょう。

チェックバック②

1.多面的な課題とその観点

(1)地域インフラ群再生戦略マネジメントの展開

高度成長期以降に集中的に整備された既存のインフラ施設において①、約9割の地方自治体が現状の予算では維持管理できなくなると懸念している。このため、既存の行政区域に拘らず、総合的・広域的な視点②で一定規模の業務をまとめて維持管理を実施する必要③がある。よって、財政面の観点から地域インフラ群再生戦略マネジメントの展開が課題である。

① 過去の話なので、既存であることは当然です。不要。また、高度成長期以降に整備されたインフラに限り維持管理できなくなるという文脈も違和感があります。維持管理できないのでは、どの時期かは関係ないと思います。

② 行政区域にこだわらずとありますから、広域的は分かります。しかし、総合的とはどういう意味合いなのでしょうか。

③ まとめることで、コスト削減につながることを説明しないと、なぜまとめるのか分かりません。説明不足です。

(2)市町村の体制構築

建設業の就業者数は500万人弱でビーク時から約30%減少している④。地方自治体においては、土木系職員の人数は約5割が5人以下、約3割が0人であり、施設の維持管理が困難な状況である。そのため、維持管理可能な組織体制を構築する⑤とともに、技術者の確保、育成が必要である。よって、人材面の観点から、市町村の体制構築が課題⑥である。

④ 500万人が現在の数字なのか、ピーク時の数字なのか分かりません。

⑤ 技術者の確保、育成以外の体制構築とはどのようなことを指しているのでしょうか。

⑥ 市町村の体制構築では抽象的で何をするのかよく分かりません。また、前述の必要性と同じようなことを繰り返し述べているように見えます。さらに、市町村に限っての話であるなら、最初の一文は不要ですね。

(3)新技術の活用

老朽化する施設の割合が増加している⑦。道路橋や砂防堰堤は、2040年には70%以上が建設から50年以上経過し、劣化の恐れがある⑧。一方で、南海トラフ地震等の巨大地震の発生確率は、30年以内に70%以上あり、新技術を活用した⑨施設の老朽化対応は急務である。よって、生産性の観点から新技術の活用が課題⑩である。

⑦ 老朽化の進行は、問題に記載されています。

⑧ 老朽化している、あるいは50年経過しているのですから、劣化することを問題視するのではなく、耐久性の低下やそれに伴う安全性の確保といったことが懸念事項ではありませんか。

⑨ 脈絡もなく新技術と言われても、釈然としません。また、新技術も抽象的でどのような技術なのかさっぱり分かりません。

⑩ なぜ生産性なのか、⑨のとおり新技術とは何か、よく分かりません。さらに、前文と同じようなことを述べており、説明不足であるにもかかわらず、何度も同じ説明をしています。

2.最も重要な課題と解決策

複数・広域・多分野の施設を「群」として捉え、財政面、人材面、生産性において有効な対応が可能なため⑪「地域インフラ群再生戦略マネジメントの展開」を最も重要な課題に選定し、解決策を以下に示す。

⑪ これは群マネやその効果の説明であって、選択の理由になっていないと思います。理由は、「最も」の根拠を示すべきですから、相対評価が望ましいです。

(1)広域・多分野連携の促進

予算・人材・技術を有効活用するため、県や市町村等の自治体が連携して維持管理を行う。具体的には、広域エリア内の地方整備局・都道府県・市町村などインフラ管理者による広域メンテナンス会議や組織を設置する⑫。常時・非常時の管理体制やメンテナンスルールを設定し管理を行う⑬。また、道路、河川、鉄道など多分野の連携による包括的民間委託を実施⑭し、性能規定の導入により民間事業者にインセンティブを与え、創意工夫、技術開発を促す⑮。

⑫ 主語がなく、設置する人が誰なのか分かりません。また、組織の設置目的も分かりません。

⑬ これは、前述にある組織の活動なのか、全く別の話なのか理解できません。

⑭ これも⑬と同様。主語がなく、誰の行動なのでしょうか。

⑮ 包括民間委託を実施する際の工夫点として書いているのですかね。解決策は自治体の連携なので、論点がずれているように見えます。このパラグラフの内容は、どれも説明不足で断片的に感じます。

(2)将来像を踏まえたマネジメント計画の策定

施設群の維持管理を計画的に遂行するため、マネジメント計画を策定する⑯。地域の現状や将来予測を整理し、維持管理の課題を明確にする。次に、施設群をどうまとめるか、既存施設をどうするか(更新、集約・再編、撤去)といった選択と集中の方向性を決定する⑰。特に地方では維持管理、更新費の増加⑱が懸念されている。長寿命化修繕計画を策定し、優先順位を決め、集約・撤去を含め検討する⑲。地域住民との合意形成を図り⑳、将来における計画的な維持管理を実施する。

⑯ 解決策は、どうやって群マネを実施するかではなく、課題には「展開」とあるので、どうやって広げていくかです。

⑰ この内容は、計画策定手順ですかね。仮にどうやって実施するかであったとしても、計画の策定手順ではなく、財政に貢献する施策など計画内容を書くべきでしょう。

⑱ 建設費の高騰は、地方に限った話ではありません。

⑲ 建設費が高いから、集約撤去を進めるといった論調に見えます。もしそうであるなら、賛同できません。

⑳ 急に住民の合意形成の話になっており唐突です。

(3)インフラメンテナンスサイクルの実施強化

インフラ施設の必要な機能・性能を維持するため、点検・診断・調査・設計・維持管理のメンテナンスサイクルの実施を強化する。具体的には、国の5年毎の定期点検は2巡目点検が終わり、補修・修繕が必要なインフラのボリュームが整理された㉑。対策が必要な施設に対し予算の確保、適切な技術者を配置し補修・修繕を加速化㉒する。また、予防保全への転換を促進し、実効性の高いメンテナンスサイクルを確立する㉓。対象範囲を広くし、相互でのデータおよび多分野間技術者連携を実施し、業務負担の軽減や技術者の育成㉔を行う。

㉑ ここは、解決策を書くところなので、長々と現況を説明するのは好ましくありません。

㉒ これができないから、群マネという方法を課題として設定したのではないのですか。これが可能なら、群マネをする意義もよく分からないです。

㉓ 予防保全は、メンテナンスサイクルの一部であり、故障や劣化を未然に防ぐための戦略です。そもそも、冒頭にあるメンテナンスサイクルの実施を強化ということがよく分からないのですが、具体例を見れば書いてあるのかと思いましたが、よく分かりませんでした。強化とは、予防保全の転換を言っているのでしょうか。またメンテナンスサイクルは、プロセスですから、予防保全に転換したからと言って実効性が高くなるのでしょうか。予防保全を念頭においてメンテナンスサイクルを構築するのではないでしょうか。また、このような取り組みが群マネととのような関係にあるのかもよく分からず、解決策の適切性も判断できません。

㉔ データとはなんのデータですか。技術者連携とは何ですか、何の負担がなぜ軽減されるのですか、これらが育成になるのはなぜですか、どれも抽象的で理解できません。

3.新たに生じうるリスクと対応策

上記の解決策では、複数・多分野の施設が対象となるため、発注者・受注者ともに求められる技術が多様化する。専門分野以外の業務に携わることとなり、業務の品質が低下するリスクがある㉕。対策としてはAIを活用した業務支援を行う。例えば、点検業務では、ベテラン社員の点検画像をAIに学習させ、ドローン等で撮影した写真からAIで施設の損傷を解析する。また、補修・補強、集約・撤去の事例集を関係者間で共有し、事例検討会を行い、技術の向上を促す。

㉕ 専門家同士が知恵を出し合うのが連携であり、他分野の業務をすることが連携ではないと思います。認識が違うことに加え、自ら解決策を否定しているように見えます。

4.業務遂行上必要となる要点・留意点

業務にあたっては、常に社会全体における公益を確保する観点と、安全・安心な社会資本ストックを構築して維持し続ける観点を持つ必要がある。業務の各段階で常にこれらを意識するよう留意する。 -以上-

完成

1.多面的な課題とその観点

(1)労働環境の改善

建設業は労働力に依存している。しかし、生産年齢人口の減少に伴い、従来の労働環境の厳しさが人手不足を加速させている。特に、長時間労働や週休2日制の未整備、3K(きつい・汚い・危険)といった要因が若年層の就業を妨げており、建設業の存続も危惧される。よって、持続性の観点から労働環境の改善が課題である。

(2)予防保全への移行

高度成長期以降に整備された社会資本施設は、財源不足により適切な維持管理が行われず、老朽化が進行している。これにより、水道管の破裂や道路陥没などの事故が発生し、事後対応では復旧コストの増大や社会的影響の拡大を招く恐れがある。そのため、損傷が顕在化する前段階で計画的な維持管理を早急に実施する必要がある。よって、仕組み面の観点から、予防保全への移行を加速させることが課題である。

(3)インフラ分野のDX化

現在、約300万人いる建設技術者は今後10年で約100万人が高齢化により離職するとされている。さらに、2024年からの時間外労働の上限規制により労働力の低下が懸念される。このような状況の中、デジタル技術は急速に発展しており、業務の効率化や省人化を図る手段として期待されている。よって、生産性の観点からインフラ分野のDX化が課題である。

2.最も重要な課題と解決策

デジタル技術の活用は即効性があり、早急な対応が可能なため「インフラ分野のDX化」を最も重要な課題に選定し、解決策を以下に示す。

(1)新技術の活用

生産性の向上及び省力化、省人化を図るため、ドローン等の新技術を活用する。例えば、測量にドローンを活用し、短時間で高精度な三次元地形情報を取得する。また、遠隔操作により、作業員が危険な場所に立ち入ることなく、安全かつ少ない人数で点検を行う。さらに、道路上の点検では、ドローンを活用することで交通規制を行わずに作業を実施する。

(2)BIM/CIMの活用

インフラ分野全体で業務の合理化を図るため、調査・設計から維持管理までの全工程でBIM/CIMを用いて3次元データを共有する。例えば、地下埋設物については、設計段階の3Dデータに調査結果を反映し、構造物の位置や概要を正確に把握する。これにより、工事の手戻りを削減し、維持管理を計画的かつ効率的に実施する。また、視覚的な情報を活用して地元説明会を行い、合意形成を円滑に進める。

(3)国土交通データプラットフォームの活用

国・自治体・建設業者などの関係者間で道路、河川、都市などのインフラ施設の情報を統合管理し、効率的かつ効果的な維持管理を実現するため、国土交通データプラットフォームを活用する。具体的には、コンクリート診断士による損傷状況の評価を実施するとともに、劣化予測モデルを活用した補修計画を策定する。発注者、点検者、専門家の関係者間で横断的に対策検討を行い、意思決定の迅速化を図る。地方自治体では、過去の類似損傷データを参照することで、点検・補修の判断基準を標準化し、限られた人的資源の中でも効率的な維持管理を行う。また、インフラ情報を一般公開することで、民間事業者が新技術の開発やコスト削減を進め、業務効率化を加速させる。

3.新たに生じうるリスクと対応策

上記の解決策では、ドローンによる点群や映像取得・解析や各分野のデジタルデータ利用が増加する。そのため、ハッキングやマルウェアなどのサイバー攻撃のリスクが高くなる。対策としてはVPN接続やファイアウォール、電磁シールドなどの多層防御を導入し、システムの安全性を確保する。また、BCP(事業継続計画)にシステム障害項目を加え、サイバー攻撃による影響を最小限に抑え、迅速な復旧対応を実現する。

4.業務遂行上必要となる要点・留意点

業務にあたっては、常に社会全体における公益を確保する観点と、安全・安心な社会資本ストックを構築して維持し続ける観点を持つ必要がある。業務の各段階で常にこれらを意識するよう留意する。 -以上-