添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

社会資本整備重点計画は論文テーマの宝庫

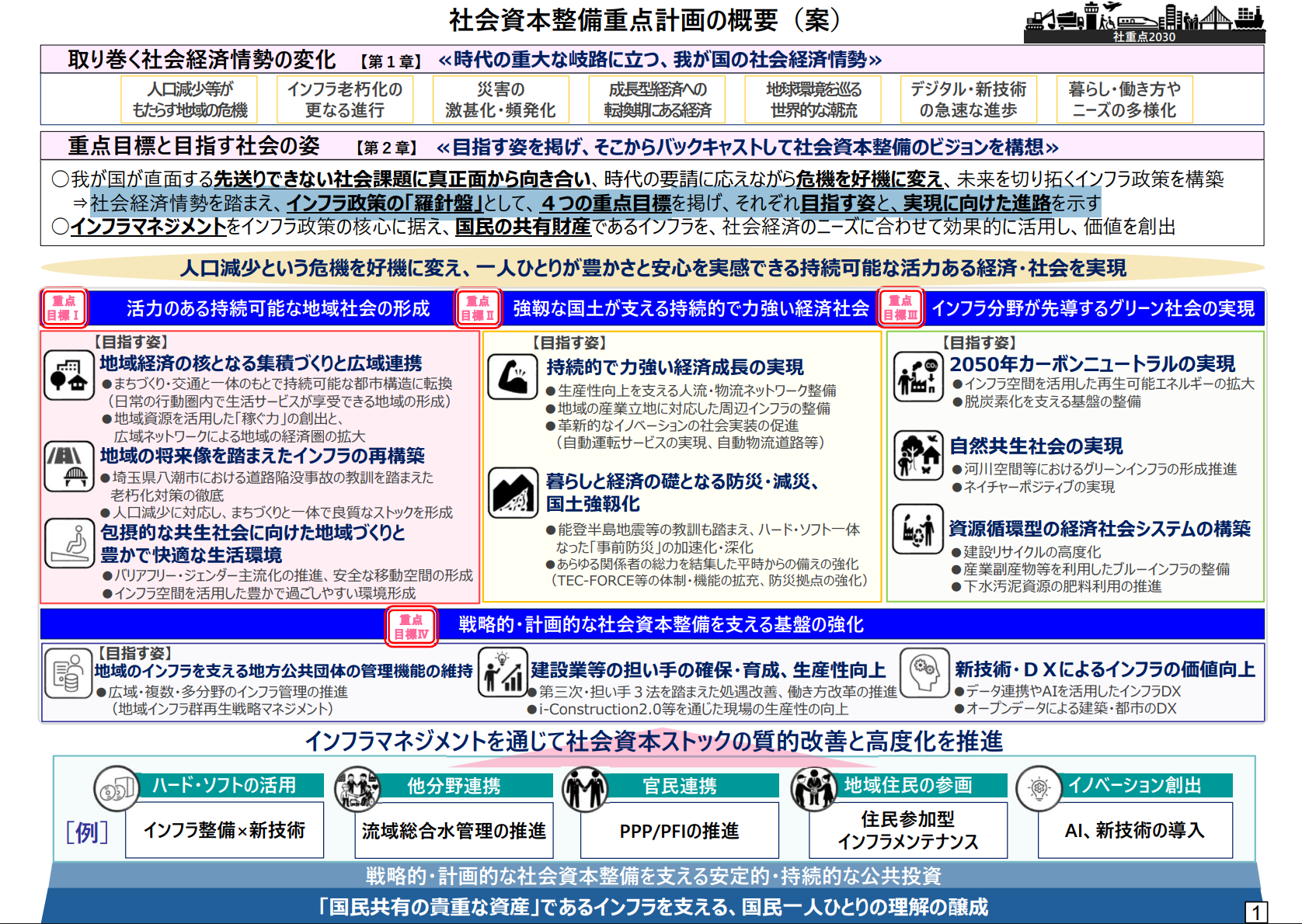

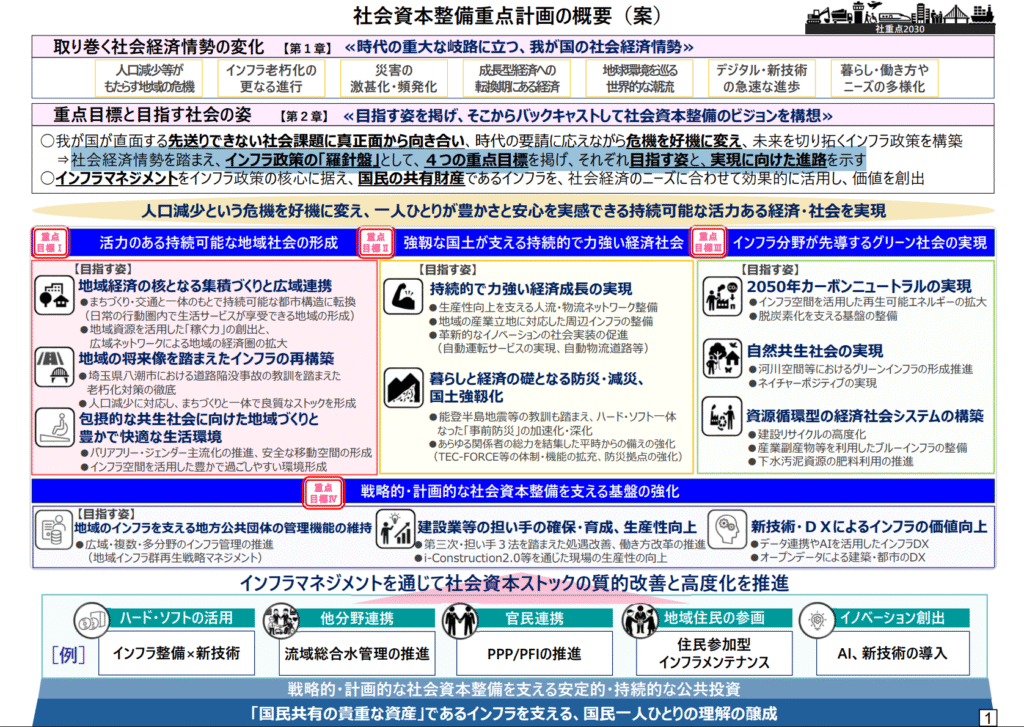

社会資本整備重点計画は、インフラ整備を限られた財源の中で効果的・効率的に推進するための国の基本計画です。第6次計画では、「社会経済情勢を踏まえ、インフラ政策の「羅針盤」として、4つの重点目標を掲げ、それぞれ目指す姿と、実現に向けた進路を示す」とされています(素案はコチラ)。

ということは、論文テーマが丁寧にまとめられているといっても良いでしょう。建設部門は社会資本整備を担う技術者ですから、今の重点的取り組みを問われるのは必然です。こりゃ、受験生(口頭試験含む)は見ないわけにはいきません。今日は、そんな第6次社会資本整備重点計画を技術士試験の対策という視点で見ていきましょう。

1. 社会資本整備の基本理念と方向性

第6次計画では、持続可能な社会の実現を基本理念とし、地域間の格差是正や災害対応力の強化を目指しています。人口減少や気候変動といった構造的課題に対応しつつ、誰もが安全・安心に暮らせる社会の基盤を整備することが求められています。社会資本は単なる施設整備ではなく、地域の活力や包摂性を高める手段と位置づけられており、受験生はどんな問題がきてもこれを意識しましょう。

2. 重点的取り組み分野

重点分野として、防災・減災、老朽化対策、インフラDX、カーボンニュートラル、地域活性化などが挙げられています。特に災害対応力の強化やインフラの長寿命化は、技術者の専門性が問われる重要な領域です。デジタル技術の活用による効率化や、脱炭素社会への対応も求められており、地域の特性に応じた整備方針を立案する力が必要とされます。まさに、これらが令和8年度の出題傾向と言えます。

3. 技術者の役割と期待

社会資本整備において、技術者は計画から維持管理までの全工程で中心的な役割を担います。地域住民や行政との合意形成を図りながら、社会的課題の解決に貢献する姿勢が求められます。また、技術革新を推進し、持続可能な整備手法を提案する力も重要です。論文では、技術者としての使命や倫理、地域との協働のあり方を具体的に論じることが有効です。

4. 政策連携と制度的枠組み

社会資本整備は、国土形成計画やデジタル田園都市構想、グリーン成長戦略などと連携して進められます。これらの政策と整合性を図ることで、整備の効果を最大化することが可能です。また、PPPやPFIといった官民連携手法の活用も進められており、制度的枠組みの理解が不可欠です。論文では、政策と技術の接点や制度活用による整備の効率化について論じると効果的です。

論文テーマ(必須科目Ⅰ)の設定

1. 防災・減災、国土強靱化

地震・豪雨・津波などの自然災害が頻発する中、インフラの防災性能の向上と迅速な復旧体制の構築が求められています。ハード・ソフト両面の対策を組み合わせ、地域特性に応じた強靱化が重要です。技術者には、リスク評価、優先順位付け、住民との協働など多面的な視点が必要です。

想定問題例:

- 近年の激甚化する自然災害に対する社会資本整備の課題を述べよ。

- 国土強靱化の観点から、地域インフラの整備・運用における課題を述べよ。

2. 老朽化対策・メンテナンス

高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が進行しており、予防保全型の維持管理への転換が急務です。限られた財源・人材の中で、点検・診断・更新の優先順位をどう設定するかが問われます。ライフサイクルコストの最適化や、地域の維持管理体制の構築も重要な論点です。

想定問題例:

- 社会資本の老朽化に対応する維持管理の課題を述べよ。

- インフラの長寿命化に向けた戦略的維持管理の課題を述べよ。

3. インフラDXの推進

BIM/CIM、IoT、AI、ドローンなどのデジタル技術を活用し、インフラ整備の効率化・高度化を図る取り組みが進められています。設計・施工・維持管理の各段階でデータを一元管理し、意思決定の迅速化や品質向上を目指します。技術者には、デジタルリテラシーと現場適用力が求められます。

想定問題例:

- インフラ分野におけるDX推進の課題を述べよ。

- デジタル技術を活用した社会資本整備の課題を述べよ。

4. カーボンニュートラル対応

2050年カーボンニュートラル実現に向け、インフラ整備においても脱炭素化が求められています。再生可能エネルギーの導入支援、グリーンインフラの活用、資材・施工の省エネ化などが課題です。環境負荷を低減しつつ、経済性や地域性を両立させる視点が必要です。

想定問題例:

- 社会資本整備におけるカーボンニュートラル対応の課題を述べよ。

- インフラ整備における脱炭素化の推進に関する課題を述べよ。

5. 地域活性化と地方創生

人口減少・高齢化が進む中、地域の持続可能性を支えるインフラ整備が求められています。交通・物流ネットワークの強化、観光・産業支援、防災機能の強化など、多様なニーズに応じた整備が必要です。地域住民との協働や、地方自治体の計画力強化も重要なテーマです。

想定問題例:

- 地方創生に資する社会資本整備の課題を述べよ。

- 地域活性化を目的としたインフラ整備の課題を述べよ。

論文の作成にあたっては、重点分野ごとの政策背景と技術課題を理解し、関連する社会的要請や制度との関係性を整理することが重要です。その上で、各分野に対して自らの考えを論文形式で構築する練習を重ねると、論理的な展開力と構成力が養われます。これらの出題傾向を踏まえ、想定問題に対する答案骨子を複数準備しておくと、試験本番での対応力が高まります。

働き方改革 完成

(1) 働き方改革を推進するための課題

1) i-constructionの高度化

建設業は、全産業平均と比較して総労働時間が長い。これは、他産業よりも低い労働生産性が原因の一つである。建設業では、生産性向上を目指してi-constructionを推進してきたが、近年デジタル技術は急速に発展しており、更なる生産性向上の余地がある。よって、生産性の観点から、i-constructionの高度化が課題である。

2)発注時期の平準化

近年、社会の価値観の変化で柔軟な働き方のニーズがある中、建設業では長時間労働せざるを得ない繁忙期が存在する。これは、行政予算の単年度主義が影響し、年度末に工期が集中することが要因と考えられる。よって、労働環境面の観点から、発注時期の平準化が課題である。

3)職能・キャリアに応じた賃金支払い

賃金が低いと労働力を確保できず、建設業の持続可能性は損なわれる。しかし、建設業の賃金は全産業平均と比較して低い状況にある。また、技能者は様々な現場で経験を積みながら技能を磨いていくが、その能力が統一的に評価されにくく、賃金に十分反映されない。よって、仕組み面の観点から、職能・キャリアに応じた賃金支払いが課題である。

(2) 最重要課題と解決策

「i-Constructionの高度化」が最も重要な課題と考える。なぜなら、生産性が向上することで、工期短縮や賃金上昇にも効果があるからである。

1)建設現場の見える化・自動化

建設現場の作業効率を向上させるため、建設作業を見える化・自動化する。具体的には、運搬機械や掘削機械の位置情報、稼働状況をデータ化することで、作業のボトルネックを把握し、運搬経路や機械の能力を見直して日当たり施工量を増加させる。さらに、自動施工技術を活用し、少数のITパイロットが複数の建設機械の動作を統合管理できる環境を構築する。

2)BIM/CIM環境の整備・活用

必要な情報を容易に取得・加工できる環境を整備するため、設計から維持管理までの建設生産プロセス全体をデジタル化する。建設生産プロセスにおいて多量に取得されるデータを、3次元モデルで統合、共有する。さらに、4D施工シミュレーションによる施工計画や、AR/VRによる施工イメージの共有を行うことで、計画の精度向上や現場作業の円滑化を実現する。

3)施工管理のリモート化・オフサイト化

監督員が現場に赴く時間を省略するため、監督・検査等の施工管理に関わる場面で、オフサイト化を推進する。具体的には、ウェアラブルカメラを活用して、寸法確認や材料確認等の遠隔臨場を行う。さらに、配筋の出来形確認等において、対象を撮影した画像を解析し、仕様を満たしているか判定するなどオフサイト化を支援する技術も合わせて導入する。

(3) 解決策を実行しても生じうるリスクとその対策

・技術継承の停滞

デジタル技術で業務を効率化することで、実際に現場を確認する機会が減少し、技能者の現場技術のノウハウ等が継承されないリスクが生じる。対応策として、熟練技能者がウェアラブルカメラやアイトラッカーを装着して作業状況を動画化し、作業における留意点を解説する講習会を開催する。

・情報漏洩、サイバー攻撃

解決策の実行にはデジタル技術の全面的な活用が必要である。遠隔システム等では、大量のデータがネットワーク上でやり取りされる。その結果、サイバー攻撃による情報漏洩のリスクが生じる。対応策として、暗号化やアクセス制限等のセキュリティ対策の徹底や、従業員等へのデジタルリテラシー教育をする。これにより、業界全体でセキュリティレベルを高める。

(4) 技術者倫理と社会の持続性に関する留意点

技術者倫理に関しては、公衆の安全と健康及び福利を最優先にすることが要点である。生産性の向上を求めるがあまり、要求品質を損なわないよう留意する。

社会の持続性に関しては、環境や生態系への影響を最小限に抑えることが要点である。低環境負荷の技術を積極的に採用することに留意する。 以上