添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

恐怖論点ズレに打ち勝て

論文を書き始めると説明不足、飛躍、ねじれ文章など様々な障害が顕在化すると思います(これらが気になる人はコチラをチェック)。これらを防止するためには、自己分析、すなわち自分がどのような癖があるのか発見し、意識して論文を書き、また書いた後も自分自身でチェックするといった取り組みが必要です。

そんな練習を重ねているみなさんでも、一度は経験したことがある最強のミス「論点ズレ」について考えてきましょう。この問題が最強のミスである所以は、このミスを犯すと一発退場になるくらいの破壊力を持っているからにほかなりません。

本番でコレをやるとまず合格は難しいでしょう。この論点ズレには、大まかに2つのタイプがあります。一つは、書いているうちにドンドンずれていく横道タイプ、もう一つは題意(または課題)そのものを書いてしまう堂々巡りタイプです。

横道タイプは、書いているうちに買いたいことが溢れてきて、結論は問われていることとは違うことになってしまうものです。これは、知識が豊富で色々なことを伝えたいお兄さんタイプに多いですね。経験豊富な成熟した技術者に多いタイプです。

一方、堂々巡りタイプは、問題の主旨に影響されてしまい、言葉は違えど結局同じことを述べてしまう慌てんぼさんに多いです。「料理をおいしく作るための課題は?」と聞かれているのに「おいしく作ることです!」と元気いっぱいに答えてくれる親しみやすい技術者に多いタイプです。

あなたは、どちらのタイプですかね。当然、試験当日はどちらのタイプでもないですよね。では、試験当日、しっかり者の的確タイプに変身するためにはどうしたらよいのでしょうか。対策は、どちらのタイプも共通しています。以下に、対策を書いておきますね。

- 問題文の条件&題意に下線を引く

- 骨子を書いて題意をはずいてないかチェックする

- パラグラフを書き上げたごとに問題を見返しチェックする

- 書き終わったら問題をもう一度読み最終チェックする

1番は、結構やっている人が多いです。しかし、大切なのは、1にチェック、2にチェックです。細やかなチェックが重大事故を回避できるのです。現場管理や普段の仕事と一緒ですね。これは、本番当日にいきなり実施することはできません。普段の練習から、チェック&チェックを習慣化することが大切です。

大事ですからもう一度言いますね!問題を何度も見よう大作戦と言いながら実にシンプルです。物事の真理は、こんなものですよね。さあ、今日から始めよう!╲論点ズレ防止大作戦╱

上下水道部門 「災害・事故対策」初稿

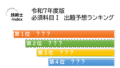

本日の添削LIVEは、令和元年 上下水道部門 必須科目Ⅰ 「災害・事故対策」をお届けします。まず、過去問の選択がナイスチョイス!です。これまでに何度も申し上げていますが、八潮市の痛ましい事故を背景に、インフラの維持管理が社会的に注目されています。建設部門でも大注目ですが、実際に事故があったのは下水道管です。頭一つ抜けて、出題の可能性が高いと言えます。そんな大注目の論文を早速見ていきたいと思います(問題はコチラ)。

(1) 災害や事故に関する上下水道事業に共通する課題

1)施設・幹線の耐震化推進

大地震による上下水道施設・幹線への影響は大きい① 。

これら施設・幹線が被災した場合、汚水処理・汚泥処理が十分に行われないことによる河川への放流水質の悪化が懸念される。それに伴って、上水原水の水質が悪化し、健康被害を生じる可能性がある②。そのため、重要な施設・幹線の耐震化を推進し、被災時にも必要な処理機能・送配水機能を維持することが求められる③。

① 影響とありますが、抽象的で地震による影響とはどのようなものを想定しているのか分かりません。問題点を浮き彫りにする現状(例えば、レベル2地震動に対応してない施設が多いなど)を述べると良いでしょう。

② 冗長的な説明であり、問題点が間接的です。どんな被害を想定しているのかよく分からないうえ、下水の被害のみが記述されています。上水も地震による被害を受けるのではありませんか。そういったことを加味した場合、下水だけ被害を受け、上水が被害を受けないことを前提としたリスク設定に違和感があります。

③ 観点がありません。また、課題が何かも明確になっていません。結論は、次のようなセンテンスで表現すると良いでしょう。→「〇〇の観点から、××が課題である」

2)事業運営に必要な事業費の確保

適切な上下水道事業の運営には、運転管理者の人件費や薬品代等の十分な維持管理費が必要ある。さらに、施設・設備の老朽化が進んでいるため、必要な更新や整備の実施費用も必要である。一方、人口減少の進行に伴い、料金収入が減少している中、必要な事業費の確保が必要である。④

④ このパラグラフは、費用に関する問題点、必要性のみが記述されています。維持管理費の確保、老朽化対策、料金収入の減少といった事柄が、整理されないまま列記されているだけに見えます。よって、どのような観点で何を課題としているのか分かりません。課題のパラグラフは、①現状→②問題点→③必要性→④結論(観点と課題)の順で記述すると順序だてた説明になりますので、お試しください。また、事業費の確保(料金を上げる?)との課題設定は、あまりお勧めしません。これは、問題にある「技術者としての立場」という条件を満たさないと考えるからです。近年の建設部門では、「予算に限りがあることを前提に」という条件が明記されるようになっています(お金を投じれば良いとの安直な考えを排除するために設けられたものと考えられます)。この傾向は、今後、下水道部門にも及ぶことが想定されます。この課題は、見直しましょう。

3)緊急時に対応可能な技術者の確保

人口減少に伴う技術者の減少により、1人当たりの業務負担が大きくなっている。そのため、施設・設備の技術的事項の研鑽に使える時間的な余裕が少なくなっている。平常時は運転管理者により適切に運転が行われるが、災害発生時は技術者が適切な指示を行い、早期の普及を図る必要がある⑤。そのため、災害等の緊急時にも対応可能な技術力を有する技術者の確保⑥が求められる。

⑤ 「早期の普及」→「早期の復旧」

結論は、災害時の技術者確保になっています。よって、結論を導くための背景は、災害時に技術者が確保できない現状やその問題点を記述する必要があります。しかし、ここでの背景は、要約すると(平時の)業務負担が増加、自己研鑽できない、早期復旧といった事柄であり、どれも脈絡なく述べられています。これらの情報は、直接的に結論と結びつくものではなく、主張があっちこっちに広がってしまい支離滅裂にみえます。結論を導き出す文脈を意識し、④で示した構成に沿って記述しましょう。

⑥ 技術力を有する者が技術者ですので重複表現です(頭痛が痛いと同じ)。

(2) 差重要課題とその解決策

最重要課題は、「 緊急時に対応可能な技術者の確保」である。理由は十分な知識や経験を持った技術者による適切な対応が早急普及や二次被害防止に寄与するためである⑦。解決策は以下の通りである。

⑦ 「早期の普及」→「早期の復旧」

これを目的に課題設定しているのですから、寄与するのは当然です。理由になっていません。

解決策1:広域化・共同化の実施

周辺の上下水道施設との広域化や共同化を実施することで、当該自治体外の技術者と共同して業務実施を行える⑧。それによりマンパワーの確保に加え、外部からの技術的知見⑨を得ることができる。

⑧ 「周辺の上下水道施設との」とありますが、何を広域化・共同化するのでしょうか。経営ですか、管理ですか、処理場などの集約ですか、表現が抽象的でどんな行動なのか分かりません。

また、「共同化して業務を共同して行える」という構文になっており、前後で同じようなことを述べています。

解決策のパラグラフは、①目的→②やること→③具体例の順で書くと良いですよ。さらに、文末が「行える」と可能性を示す表現になっていますが、解決策なのでやることとして書きましょう。具体的な書き方は、「〇〇するため、××を行う。具体的には、・・・」といった形になります。

加えて、解答には技術力を示さないいけません。技術者でなくてもできる提案は一般論です。技術力を示すためには、特に具体例が重要になります。

⑨ ⑧のとおり、何をやるのかよく分からないため、これらの効果があるのか読み手は判断できません。

解決策2:民間企業との災害時支援協定の締結

支援協定を締結することで、災害時に民間企業技術者のサポートを受けることが可能となる⑩。特に全国展開している民間企業は、他地域での災害支援実績を有していることが多いため、そのノウハウによる早期復旧が期待される⑪。

⑩ 誰が支援を受けるのですか。支援とは何ですか。なぜ協定なのですか。説明不足です。また、これも支援協定と言っているのですから、サポート受けられることは明白であり、前後で同じようなことを述べてしまっています。

⑪ 課題で提起した技術者の確保は、行政の人手ではないのでしょうか。そもそも、民間企業には、コンサルタントや施工会社と様々です。行政、コンサル、施工会社はそれぞれ役割が違うので、どのようなサポートか説明がないので、ノウハウが生かせる環境なのかも分かりません。すべてが抽象的で、誰が何をどのように行うのかといった基本的な説明が欠如しています。

解決策3:定年退職した技術者の再雇用

定年退職した技術者は施設・設備に関する深い理解を有していることが多い。またそれら知識は文書化されていなく、属人化していることが多い⑫。そのようなノウハウを緊急時に活かせるような人材を再雇用することは、当該自治体の技術力維持⑬に寄与する。

⑫ これは、現状や問題点です。ここで書くのは、解決策です。前述の目的→やること→具体例に当てはめると次のようになります。「熟練者の知識を活用するため、定年退職した技術者を再雇用する。具体的には・・・」

しかし、この修正を施したとしても、上下水道技術者の知見が示されていません。

⑬ ノウハウの内容を具体的にするとともに、再雇用したとしても属人化しているノウハウはいずれ失われることになりますので、それらを継承する手立てがないと抜本的な対策になりません。近視眼的と言わざるを得ません。

(3) 対策により新たに生じうる共通したリスクと対策

(2) で提案した解決策を実行することで新たに生じうる共通したリスクは、全て外部からのサポートを前提としたものであり、当該自治体に技術的ノウハウの蓄積がされにくいことである⑭。これの対策として、事業継続計画(BCP) の策定が有効と考える。BCP の策定により、緊急時の運用体制や実施事項のタイムスケジュールを整理できる。事前にこれらの整理を行うことで、初動対応が早くなり、早期復旧や二次被害防止につながる⑮。BCPを定めることで、緊急時に関する技術的ノウハウの文書化ができ、継続的な見直しを行うことにより、技術蓄積が可能となる⑯。BCP策定にあたっては、上下水道部局のみではなく、道路や環境部局等の関連部署も含めた策定を行うことで、実態に即した計画及び緊急時の円滑な部署間連携の実施に繋がる⑰。さらに自治体のみでの対応が困難と想定される事項の対応については、民間企業との協力を図れる体制を確立することが必要⑱である。

⑭ まず、一文が長すぎますし、表現も冗長的です。例えば、「(2) で提案した解決策を実行することで新たに生じうる共通したリスクは」といった表現ですが、これらは問題に書いてあることを重ねて述べているだけであり、もっと端的に述べる必要があります。→「新たなリスクは、・・・」

また、これは新たに発生するリスクではなく、提案した解決策の欠陥ではありませんか。これを書いてしまっては、自分で自分の解答を否定しているようなものです。

⑮ これらの効果が、ノウハウ蓄積とどう関係しているのでしょうか。新たな課題と解決策に見えます。

⑯ 事業継続するための手段であり、計画策定・見直しのスキルとリスクと考えているスキルを同一のものとして取り扱うことに違和感があります。

⑰ なぜ、いきなり連携の話になっているのですか。リスクはノウハウの蓄積がされないことですよ。論点がずれています。

⑱ 民間事業者との協力関係は、解決策2で述べているのではありませんか。さらに、⑰のとおり論点がずれています。

(4) 業務遂行に技術者として必要な要件

上下水道事業に係る技術者は、人々の生活や衛生環境の維持を支える重要⑲なインフラを担っている⑳という責任感を持ち、継続的な事業継続のために技術研鑽を継続することが求められる㉑。特に環境負荷低減、運転コスト低減につながる技術の積極的な導入検討を行うことが、持続可能な上下水道事業運営に寄与できる㉒。さらに将来の上下水道事業を担う人材育成も行っていくことが重要である㉓。以上

⑲ 維持を支えるとの表現は違和感があります。→「衛生環境を維持する重要」

⑳ インフラを担っているとの表現もおかしいです。→「インフラを支える役割を担っている」

㉑ 継続的な事業継続は重複表現です。さらに、技術研鑽を継続と継続が連発しており、非常に読みづらいです。加えて、聞かれていることは要件ですので、何が要件なのか明確にしましょう。→「社会の変化に対応するため、技術力高める継続研鑽が要件である」

㉒ 要件として書きましょう。

㉓ ㉒と同様。また、聞かれていることは、2つあります。倫理と持続可能性です。どれがどの要件なのか明確にする必要があります。

上下水道部門 「災害・事故対策」チェックバック①

(1) 災害や事故に関する上下水道事業に共通する課題

1)施設・管路の耐震化推進

上下水道施設・管路の耐震化対策は全体の50%程度しか完了していない①。大地震により耐震化未対策の施設等が機能不全となる可能性は高く②、トイレの使用制限、給水制限といった社会生活への影響や未処理下水排出による公衆衛生の悪化が懸念される③。

災害時の上下水道事業継続の観点④から、施設・管路の耐震化推進が課題である。

① 上下水道施設には管路が含まれているのではないでしょうか。また、耐震化対策も重複表現だと思います。また、細かい話ですが、「50%しか完了していない」との表現ですが、「しか」なのか「も」なのかは主観的なので最初のセンテンスは、現状にとどめた方が良いと思います。→「現在、上下水道施設の耐震化率は50%である」

② 当たり前のことを述べているように見えます。

③ 一文が長く、読みづらいです。後半は機能不全の例示的な部分があるので重複気味です。②と合わせ修正すると「耐震化されていない施設は、大地震により機能不全となる可能性が高い。上下水道の機能不全は、公衆衛生や社会活動に甚大な悪影響を及ぼす。」

④ 「災害時の上下水道事業継続」まで書いてしまうと、観点というより課題・解決策にみえます。観点は、課題のジャンルをイメージして書くと良いでしょう。この場合、強靭化の観点などが考えられます。

2)計画実施の優先順位設定

上下水道事業は、災害リスク低減以外にも使用エネルギー削減、施設・設備の老朽化対策等、早急な実施を求められている計画が様々ある⑤。しかしながら予算や人員に制約があるため、複数の計画を並行して実施することは困難である。使用可能なリソース制限の観点⑥から、計画の実施優先順位の設定が課題⑦である。

⑤ 計画が様々あると述べるなら、計画を例示列挙すべきです。すべて上下水道分野が抱えている課題にみえます。

⑥ どんな立場や見方をしているのか分かりません。

⑦ リソースが十分でないから優先順位を設定するという課題ですが、背景含め一般論を脱していないと思います。問題には「技術者としての立場で」とありますが、この条件を満たしていません。もっと踏み込んだ解決策を書きましょう。この場合、省力化するためにデジタル技術の導入、統廃合、広域連携などが考えられます。

3)災害時業務に対応可能な体制確立と技術力確保

人口減少や団塊世代の退職に伴い上下水道部局の職員数は減少しており、下水道部局の職員数に関してはピーク時の6割程度である⑧。そのため災害発生時に必要な、施設の被災状況確認、被災状況に応じた運転方法や応急復旧方針の検討、他部局との連携等⑨といった膨大な業務に対応するためのマンパワー⑩や経験に基づくノウハウをはじめとする技術力が不足⑪している。災害時における確実な業務実施の観点⑫から、適切な業務実施体制の確立と技術力の確保が課題⑬である。⑭

⑧ 冗長的な表現ですね。減少している、6割程度どちらか一方で良いでしょう。

⑨ 例示列挙が多すぎます。スペースがもったいないです。数を少なくするか、端的な表現にしましょう。また、何の運転ですか。

⑩ この人が足りないという要因は、前項の課題における説明と類似しています。多角的な視点に欠けています。

⑪ マンパワーが足りないのは前文を読めば分かりますが、なぜ技術力が不足するのかといったことは説明がないので唐突に感じます。

⑫ これも観点というより、課題や解決策に見えます。

⑬ 人や技術力がないから、体制と技術力を確保では、⑦と同様一般論です。どうやって確保するのかもう一歩踏み込んだ技術的課題設定が必要です。

⑭ 災害の話ばかりで、事故発生時の対応について言及がありません。片手落ちの感が否めません。適切な維持管理など事故防止につながる課題設定も必要ではないでしょうか(ただし、単に適切な維持管理が課題としても一般論なのでダメです。どうやって適切に維持管理するのかといった技術的な課題設定が必要ですので注意してください。)。

(2) 最重要課題とその解決策

最重要課題は、「 災害時業務に対応可能な体制確立と技術力確保」である。災害時に業務推進の中心となる当該自治体⑮の適切な体制確立や必要な技術力がないと、業務進捗の停滞につながり、上下水道機能復旧に要する期間の長期化を引き起こすため⑯である。

⑮ 当該とはどの自治体ですか。自治体全般を指すなら、当該は不要です。

⑯ 書くべきは、選択した理由です。これは選択した課題の必要性を示すものであり、3つの中で最も重要であるという理由になっていません。

解決策1: 都道府県による事業運営

必要な技術者数と災害対応のノウハウを確保するため、上下水道事業の運営主体を当該自治体から都道府県へと移行する⑰。 具体的には、都道府県は市町村レベル自治体と比較して職員の確保が容易である⑱上、他地域で発生した災害時に職員派遣の経験を有している⑲。それらを活用すべく事業主体を都道府県に移管する⑳。

⑰ 水道法や下水道法では、市町村経営が原則ではありませんか。県のリーダーシップで広域化することは必要ですが、経営をすべて県へというのは乱暴な主張にみえます。

⑱ なぜ県の方が容易のですか。説明が必要です。

⑲ 具体的にとありますが、これらは具体例ではなく県が運営する理由を書いています。さらに、県が災害派遣するのであれば、そもそも災害時にその技術力を享受できるので、県に経営を移行する理由としても腑に落ちません。

⑳ 最初の一文と同じことを述べています。

解決策2: 全庁BCPにおいて上下水道事業を高優先順位とする位置付け㉑

災害時、上下水道事業へ重点的に人員配置を可能とするため、全庁BCPにおいて上下水道事業の優先順位を高く位置付ける㉒。 具体的には、上下水道事業が住民の生命・健康に直結する㉓ため、施設等の早期復旧が必要なことを定期的な説明会開催等により全庁的な理解促進をする㉔。

㉑ 見出しは、一目で書いてある内容が理解できるものでなければなりません。長すぎます。最低でも一行以内に収めましょう。

㉒ 上下水道はそれでいいかもしれませんが、他のインフラが後回しになってしまいます。上下水道分野の独善的な主張に見えます。技術者倫理に欠けると判断されかねません。

㉓ 道路や河川など都市基盤は生命や健康に直結するのではありませんか。㉒と同様。

㉔ ⑲と同様。優先順位を高く位置付けるという具体例になっていません。

解決策3: 民間企業への施設等の管理、運営委託

災害時における専門技術確保のために、民間企業に施設・管路管理を委託する㉕。具体的には、コンサルタント会社、プラントメーカー、維持管理会社からなるJV企業㉖に施設・管路の管理、運営を委託することで、設計、施工、維持管理の専門技術者を確保できるため、災害時にもそれぞれの役割に特化した体制構築・業務遂行が可能である㉗。

㉕ 通常、合理的な管理を行うために管理委託するのであって、災害時の技術力確保のために管理委託すると言われてしまうと、主従が逆であるように感じます。

㉖ 業務内容も範囲も分からないのに、JVと言われても釈然としません。

㉗ 管理委託なのに設計、施工の専門技術を確保できるとの主張は釈然としません。そもそも、災害時対応がこの管理業務委託の範囲に含まれるのですか。説明不足です。

(3) 新たに生じるリスクと対策

新たに生じるリスクは、「 事業費増加による使用料金の増額」である。管理主体が都道府県になると他施設との統廃合やネットワーク化計画に組み込まれる可能性があるが、それに要する事業費は高額である。また、民間企業への運営委託を行う場合、事業継続のためには利益確保が必要になる㉘。以上を踏まえて使用料金増額が実施される可能性がある。これへの対策は、「丁寧な住民説明」である㉙。使用料金を増額する場合は、住民へ上下水道事業の抱える課題とそれへの対策に必要な増額である旨を丁寧に説明し、理解を得る必要がある。

㉘ 解決策にある広域化や包括民間委託であれば、むしろ費用は削減されるのではありませんか。広域化に係るイニシャルコストはかかりますが、ランニングで補えると考えるのが一般的な広域化スキームではありませんか。また、民間の利益確保を考慮しなければどんな発注もできません。利益を加味しても、行政の直営より安いと考えるのがこれまた一般的ではないでしょうか。すべて、国交省等が考えているスキームと逆行しているように感じます。

㉙ コストがかかっても丁寧に説明すればいいんだという主張であれば、どんな対策でも可能です。解決策として安直であり、到底理解することはできません。

(4) 業務遂行に技術者として必要な要件

技術者の倫理的な要件は上下水道事業が求められる安全な水の供給、適切な排水処理が法令に則り実施されていることを住民へ適切な情報開示や説明会を通して行うことである㉚。社会の持続可能性に関する要件は、技術の継続研鑽を行い㉛、環境負荷やコスト低減化可能な技術導入の積極的検討を行うことである。以上

㉚ 一文が長く、詰め込みすぎているため主張がぼやけて何が言いたいのか判然としません。法令順守ですか、情報開示ですかどちらなのでしょうか。記述は後者になると読み取れます。そうであるなら、もっと端的に論点を明確にしましょう。例えば「倫理の観点から、住民への適切な情報開示が要件である。」といった具合になります。ただし、情報開示は必要なことですが、技術士倫理綱領に記載がないので、あまりお勧めできません。

㉛ 技術研鑽は、技術者の技術力を維持向上させるためのものであり、社会の持続性とはずれているのではありませんか。